研修「やりっぱなし」だと効果が減少?効果を継続させる「可視化」のステップ

「研修を実施しているのに、現場での変化が見えない」

「業績向上につながっているのか分からない」

「正しく効果検証できていない気がする」

この記事をご覧の方の中には、こうしたお悩みをお持ちの方もいるのではないでしょうか。

研修の成果を確実に組織の力へと変えていくには、研修効果の可視化と、その継続的な活用が鍵になります。今回は、研修効果を正しく測定・活用していくためのステップをわかりやすく解説します。ぜひ参考にしてください。

効果測定が必要な理由

研修の効果を測定する目的は、主に次の3点です。

- スキルの習熟度を把握するため

- 費用対効果を確認するため

- テーマや学びの複雑化に対応するため

研修は、組織側から見れば、従業員のスキルを高め、最終的に業績へとつなげるための取り組みです。たとえ研修を実施していても、その内容が現場で実践されなければ、組織にとって十分な効果があったとは言えません。

そこで、スキルの習熟度や投資に対する成果(費用対効果)を可視化し、実務への展開状況を確認することが必要になります。

加えて、近年は市場の急速な変化や、働き手の価値観・バックグラウンドの多様化が進み、結果として、従業員が身につけるべきスキルや知識の領域は年々拡大しています。

そのため、組織が目指す成果に合致する研修テーマを設定し、適切なゴール設定を行うためには、研修の効果測定を前提とした設計が求められます。

このように5W1Hで視点を具体化することで、評価までの道筋が明確になります。

研修効果の評価ステップと方法

研修の効果を評価する代表的な手法には、カークパトリックモデルやROIモデルがあります。

カークパトリックモデルは、1975年にウィスコンシン大学のドナルド・L・カークパトリック氏によって提唱されたもので、4つのステップで研修効果を多角的に評価する方法です。

ROIモデルは、このカークパトリックモデルに「費用対効果」の視点を加えたもので、1996年に経済学者ジャック・フィリップスが提唱しました。

いずれも段階的に評価することで、研修の全体的な品質を把握することができます。各ステップについて、詳しく見ていきましょう。

ステップ① 反応・満足度

研修に対する反応や満足度は、受講者が実務でその内容を活用するかどうかに影響します。

そのため、まずは研修の第一印象や体験の質を評価します。一般的には、受講直後に実施するアンケートで確認することが多く、5段階評価などの定量的な方法で聴取すると可視化しやすいでしょう。

満足度が低い場合は、カリキュラムや講師の見直しを検討します。

ステップ② 学習

このステップでは、受講した内容を受講者がどの程度理解しているかを測定します。

研修から数日後の理解度テストや、レポート提出を研修終了後に設定することで、定着度を把握可能です。

学習効果が見られない場合は、研修のゴール設定やカリキュラムの内容に問題がある可能性があるため、全体を見直してみましょう。

ステップ③ 行動

研修内容を業務に活用しているかどうかを確認するステップです。

研修後しばらく経ってから、受講者へのインタビューや上司による評価を行うことで、行動の変化を捉えることができます。

仕事に反映できていない場合は、受講後のフォローアップが十分でなかった可能性があります。すでにフォローアップを実施している場合でも、フォロー手法そのものを再検討する余地があるでしょう。

ただし、行動変容には、受講者の意志や担当している業務・タスクも大きく影響します。そのため、受講内容を実務で活用できる環境(タスクの割り当てなど)、周囲の動機づけや支援も考慮に入れる必要があります。

ステップ④ 結果・業績

研修の内容が業務に活かされ、業績につながったかどうかを測るステップです。売上向上、コスト削減、顧客満足の向上などの数値データをもとに判断します。

この評価は「行動」ステップよりもさらに期間をおいて実施することが一般的です。

業績との連動が見られない場合には、原因を分析し、「反応」「学習」「行動」の各ステップの見直しを行いましょう。研修そのものに原因がある場合は、テーマの選定や内容、ゴール設定など、研修制度を総合的に見直します。

ステップ⑤ 費用対効果

研修にかけたコストに対して、どの程度の成果が得られたかを数値で把握するステップです。

費用対効果(ROI)の算出には、次のような計算式を用いるとよいでしょう。

ROI (%)=( 研修による便益 – 研修コスト )÷ 研修コスト×100

ここでの「便益」とは、研修によって得られた成果のうち、数値化可能なもの(売上向上、工数削減、コスト削減など)を金額換算したものです。

何を便益とするかは、企業や研修の目的によって異なりますが、測定の前に「研修としての“効果”をどう定義するか」が重要になります。

「研修コスト」に含める費用項目は、講師費用や教材費、運営に必要な外部サービス費、会場使用料など、研修の実施に直接かかわるものが中心です。

一方、上司の面談対応や人事部門の準備時間など間接的な人件費を含めるかどうかは、各組織の判断に委ねられます。実務上は、算定の手間や評価の一貫性を考慮し、直接費のみに限定するケースが一般的です。

算出の結果、費用対効果が思わしくない場合は、研修の目的設定やカリキュラム構成、参加人数や対象者の選定、フォロー体制などを総合的に見直す必要があります。

なお、研修の便益には、業務効率の向上やコスト削減のように数値化できるものだけでなく、情報リテラシーやマネジメント力の強化といった、定量評価が難しいものも含まれます。こうした成果は、起こり得た損失を未然に防ぐ「見えない価値」であり、ROIだけで研修の効果を判断するのは適切ではありません。

費用対効果の算出は、あくまで“数値化できる成果”を把握するための一手段にすぎないため、定性的な効果もあわせて評価する視点が求められます。

効果測定のポイント

ここからは、研修効果をスムーズに可視化するためのポイントを紹介します。

評価の視点と目的の明確化

研修の最終的な目的は業績の向上ですが、「業績」という言葉だけでは抽象的で評価が難しいものです。

そこで、明確な目的とゴールの設定、評価の視点が欠かせません。

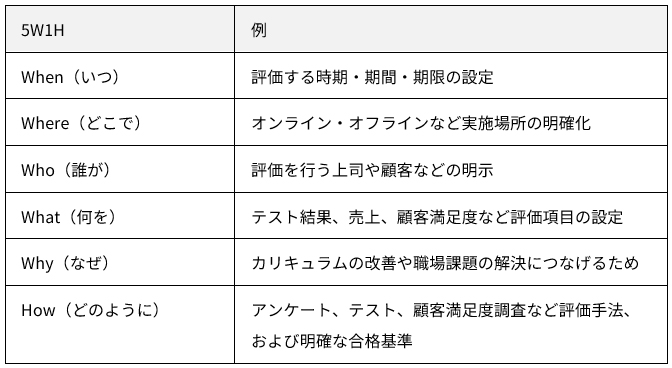

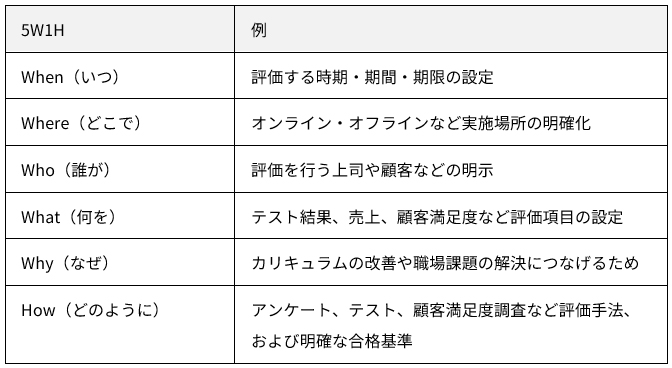

評価の視点を整理する際は、「5W1H」のフレームワークを使って検討するとよいでしょう。

このように5W1Hで視点を具体化することで、評価までの道筋が明確になります。

達成可能かつ客観視できる目標の設定

どれほど明確な目的や評価視点を定めたとしても、現状離れした目標では、基準をクリアできません。 研修によってスキルを身に付けたうえで達成可能な範囲で設定することが重要です。

また、評価に上司の主観が入り過ぎると、評価者によって合否がコロコロと変わることになり、公平性に欠ける恐れがあります。誰が見ても同じように判断できるよう、可能な限り数値で目標を示すようにしましょう。

ただし、「行動」ステップのように数値化しにくい項目では、「どのように行動が変わったか」「業務に対する姿勢がどのように変化したか」など、受講者の行動について観察可能な変化をもとに客観的な基準を設けることが大切です。

目的と評価基準の事前周知

研修の目的と評価基準を受講前に共有しておくことで、受講者の意識が自然とゴールへ向かうため、高い効果が期待できます。効果測定は単なる「結果報告」ではなく、研修を実務に活用するための重要なステップです。有意義な研修とするために、目的と評価基準は事前にしっかり伝えておきましょう。

効果の可視化

評価結果を数値やグラフで可視化することで、研修の成果をよりわかりやすく把握できます。

これにより、カリキュラムの改善や受講対象者の選定など、次回以降の企画にも活かせるでしょう。データは経年比較にも使えるため、継続的な改善サイクルを支える資産となります。蓄積と活用を念頭に置いて実施していきましょう。

定期的なフォローアップ

どれだけ質の高い研修を実施しても、期間があくと内容を忘れてしまったり、実務で行動へ移せなかったりすることはあります。こうした“学びの風化”を防ぐためには、定期的なフォローアップが不可欠です。 フォローする中で、新たな課題や必要なスキル、求められている研修カリキュラムが見えてくるかもしれません。また、受講者が成長を実感できれば、モチベーションアップの効果も期待できます。

「ES+」で研修の効果を継続させよう

研修の効果を組織の成果につなげるには、目的に合った評価軸の設定、客観的な目標の共有、そして受講後のフォローアップまでを一貫して設計することが重要です。

可視化された研修データは、改善と実践の循環を生み、成長の起点になります。

こうした一連のプロセスを、専門的な知見をもとにスムーズに運用できるのが、アスマークの「ES+(イーエスプラス)」です。

「ES+」では、調査歴20年以上のプロが設計した調査によって組織の課題をあぶりだし、豊富なカリキュラムから最適な研修プランをご提案します。

研修は、専門知識を有する講師の派遣など、ニーズに応じて多様な形式に対応し、研修後はアクションプランの作成やフォローアップによる実行支援まで、現場での活用をサポートします。

「現場で使える研修」を目指すなら、社内のみで完結させるのではなく、外部の専門サービスを活用するのも選択肢のひとつです。成果につながる人材育成を実現するために、「ES+」の導入を検討してみてはいかがでしょうか。

「調査+研修」で

働きやすい職場環境づくりを

ES+

執筆者

Humap編集局

株式会社アスマーク 営業部 Humap事業G