管理職になりたくない風潮とその理由~人事が対応できる取り組みとは

INDEX

はじめに:管理職志向が低下する背景と人事の課題

「管理職になりたがらない社員が増え、次世代リーダーが育ちにくい」

こうした課題に悩んでいる人事担当者は少なくないのではないでしょうか。

近年、昇進に魅力を感じない社員が増加傾向にあり、アスマークの調査では約半数が「管理職になりたくない」と回答しています。この現象は組織運営に直接的な影響を及ぼし、人事部門は「後継管理職不足」と「人材流出リスク」という二重の課題に直面しています。

主な課題

- 管理職候補が不足し、組織の中長期的な運営に支障が生じる

- 若手社員が「スキルアップのためには転職」と考え、定着率が低下

- 管理職の負担感や報酬体系への不満が顕在化

課題領域と具体的な影響例

- 採用・配置:管理職候補の不足、育成期間の長期化

- 人材の定着:優秀な社員の転職増加、モチベーション低下

- 収益:組織の停滞による生産性の低下

管理職になりたくない理由とは?調査から読み解くリアルな声

多くの企業では、「管理職候補が足りない」という声が上がる一方で、社員側の意識は昇進を望まない傾向が強まっています。アスマークが2024年に実施した調査でも、その実態が浮き彫りになりました。

「責任が重い」「割に合わない」管理職になりたくない理由

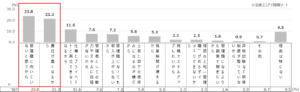

管理職を敬遠する人たちが挙げる代表的な理由には、以下のような傾向が見られます。

管理職を避けたい理由

- 自分は管理職に向いていないと感じる

- 責任が過度に重くなる

- 給与や待遇が負担に見合わない

- 人間関係のストレスが増える

- ワークライフバランスが崩れる

数値が示す通り、「報われない」という意識や「負担の増大」への不安が、昇進意欲を大きく押し下げています。

上記のデータは調査のごく一部で、『管理職は「罰ゲーム?」管理職になりたい人・なりたくない人の特徴』の資料内には、以下のような詳細データも公開されています。

- 男女・年代別の管理職意識の差

- 「なりたくない理由」×「性年代別」の比較

- 管理職になりたい人の考え方の傾向 など

自社の状況と照らし合わせながら、現場のリアルな声を把握する参考としてご活用ください。

管理職志向の低下を防ぐために企業ができる対応

社員の昇進意欲を高めるためには、企業として制度や仕組みを見直す必要があります。

1. 負担軽減の仕組みづくり

- アシスタントマネージャーやチームリーダーを配置し、責任を分散

- ITツールを導入し、労務・評価業務を効率化

2. 報酬・評価制度の見直し

- 成果給と役職給を組み合わせてバランスを取る

- 昇給基準や評価プロセスを透明化し、公平性を担保

3. 管理職の魅力を伝えるロールモデルの提示

- 管理職として成長・成功している社員の事例を共有

- キャリア研修を通じて「管理職になる意味」を再定義

スキルアップ志向が高い社員のキャリアパス設計

スキルアップを望む社員が、必ずしも管理職を志向しているとは限りません。そうした社員のために、人事は「管理職以外でもキャリアが広がる仕組み」を整える必要があります。

施策例

- 専門職コース:技術力や専門性を評価し、昇進・昇給につなげる

- プロジェクト型キャリア:横断的なプロジェクトへの参画機会を提供

- 社内資格制度:スキルを可視化し、キャリア開発を支援

複線型人事制度・デュアルキャリアラダーとは?

管理職以外のキャリアを認める制度設計は、多様なキャリアを支えるうえで不可欠です。

デュアルキャリアラダーとは、従業員が管理職(マネジメント)と専門職の2つのキャリアパスから選択できる仕組みを提供する制度です。

キャリアルートの比較

- 管理職ルート:組織運営、部下育成、経営参画

- 専門職ルート:技術・専門性を重視し、管理職と同等の待遇を受けられる

メリット

- 昇進機会を多様化し、人材流出を防ぐ

- 管理職以外のキャリアを可視化し、納得感を高める

多様な制度を成功させるには

制度導入のメリットとあわせて、運用上の課題も理解しておくことが重要です。

さらに、せっかく用意した制度でも従業員が望んでいるキャリアが描けるような制度でなければ意味がありません。

メリット・デメリットはもちろんですが、「自社の従業員に合っているか」が一番重要なポイントです。

メリット

- 離職率の低下、エンゲージメントの向上

- 優秀人材の定着促進

- 公平なキャリア機会の提供

課題

- 制度の浸透には時間がかかる

- 評価基準が複雑化しやすい

- 管理職と専門職の間の処遇差調整が必要

多様な制度の導入事例

先行して取り組み成果を出している企業事例は、自社の施策を検討するうえで参考になります。

どのような制度を取り入れているのか、事例をいくつかご紹介します。

株式会社ユーザベース:エンジニアに特化した役職「Fellow」

ユーザベースでは、エンジニアのための “管理職でもプレイヤーでもない第3のキャリアポスト” として「Fellow制度」を2020年10月に導入しました。

Fellowは現場の第一線で開発を続けながら技術的リーダーシップを発揮できる役割で、技術力を重視する社員に「管理職以外のキャリアアップの道」を提示しています。

出典:『エンジニアに管理職以外の選択肢を──「Fellow」が語るエンジニアの多様なキャリアパス』(ユーザベース)

JR東日本:複線型人事制度の拡充とジョブ区分の多様化

JR東日本は、2026年7月に全36箇所の事業本部体制へ再編するとともに、人事・賃金制度を改正。管理者を目指すルートだけでなく、オペレーションの高度化を担う「テクニカルリーダー職」や、研究・開発を担う「フロンティアスタッフ制度」など、複数のキャリア選択肢を制度として明確に設けています。

出典:『JR 東日本グループのさらなる飛躍に向けた新たな組織と働き方』(東日本旅客鉄道株式会社)

自社の現状を可視化する重要性

制度を導入する前に、まずは自社が抱える課題を可視化することが欠かせません。

現状把握を行わないまま制度設計に進むと、表面的な施策にとどまり、期待した効果を得られない可能性が高まります。

例えば「管理職を目指さない社員が多い」という現象も、その背景には報酬への不満、評価制度への不信感、あるいは働き方や人間関係といった複合的な要因が隠れていることがあります。こうした要因を可視化し、組織のどこに課題が集中しているのかを明らかにすることが、人事施策の第一歩となります。

可視化の方法と特徴

- 社員アンケート:定量的データの収集

- エンゲージメントサーベイ:部署別・属性別の傾向把握

- 1on1面談:本音や背景の理解に役立つ

まとめ:管理職志向低下を解決するカギは、キャリアの多様性と社員心理の可視化

キャリアの多様性は、「何を選ばせるか」ではなく、「従業員がどうありたいか」を明確にすることから始まります。そのうえで現場を巻き込みながら制度設計・運用を行い、外部の調査や支援ツールも活用することで、対策の幅は一段と広がります。

キャリアの多様性を実現していくためにも、まずは従業員が長く働き続けるために自社に何が必要なのかを明確にする必要があります。アスマークの「ASQ」は、従業員の離職要因やエンゲージメント要因をランキング形式で見ることができます。管理職、一般職などの軸に分け、階層別での分析・要因の深掘りが可能です。

調査会社が生んだES調査であり「従業員の本音」を引き出す設問を用意しています。

ASQでわかること:

- 従業員の階層別の性格・考え方などの傾向とタイプ

- 不満や離職要因をランキング形式で把握

- 自己成長欲求や職場満足度

従業員の満足度を可視化することで、個人と組織双方に納得感のあるキャリア形成を促すことが可能です。

なぜ従業員が「管理職になりたくない」のか。その心理を明確に把握し、自社に合った対策を講じることから始めてみてはいかがでしょうか。

施策提言まで込みの

真に役立つES調査パッケージ

ASQ

執筆者

Humap編集局

株式会社アスマーク 営業部 Humap事業G