成功するインターンシップとは?企業が準備すべきポイントを紹介

INDEX

この記事を読む方の中には、「インターンシップを実施したいが、どのような準備が必要かわからない」とお悩みの方もいるのではないでしょうか。

今回は、企業がインターンシップを実施する際に押さえておきたいポイントを解説します。ぜひ参考にしてください。

インターンシップとは

インターンシップとは、学生が一定期間、希望する業種や企業での業務を体験する制度です。

「体験就業」「就業実習」「専門実習」などと表現されることもあります。一般的に、就職活動をする大学生向けの制度と考えられがちですが、高校生や中途採用者向けに実施するケースもあります。

学生にとってのメリットは、志望する企業の業務を実際に体験できる点です。一方、企業側にとっては、自社の魅力をアピールでき、優秀な学生と早期に接点を持つ機会となるため、双方にとって有意義な制度といえるでしょう。

なお、2025年卒業予定者から、インターンシップを通じて得た学生の情報を採用選考に活用できるようになりました。今後、インターンシップの重要性はさらに高まっていくと考えられます。

インターンシップの種類

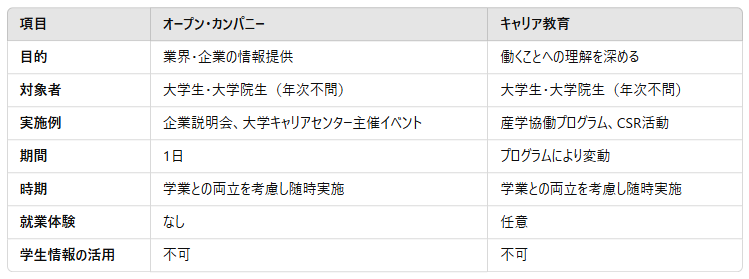

インターンシップは、目的に応じて4種類に分かれます。なお、オープン・カンパニーとキャリア教育については、2023年度からインターンシップに含まれない制度として整理されました。

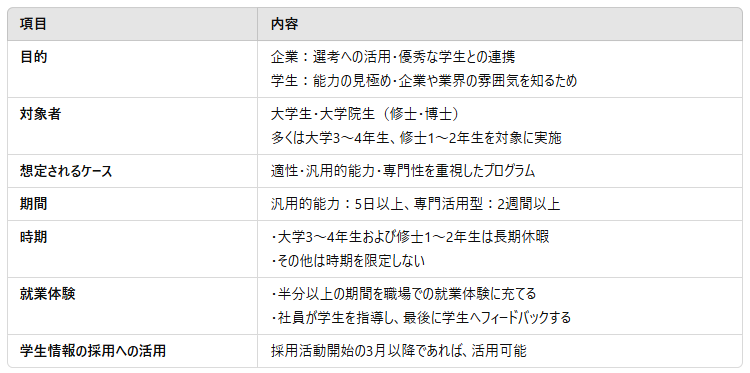

汎用的能力・専門活用型インターンシップ

大学生・大学院生向けの就業体験型インターンシップで、企業は採用選考への活用を前提に実施することが可能です。

汎用的能力は5日以上、専門活用型は2週間以上のインターンシップ期間を設定します。また、実施時期は、学業と両立できる長期休暇の間に実施することが望ましいとされています。

汎用的能力・専門活用型インターンシップは、採用活動と連携しやすく、実務を通して学生の能力や自社との相性を確認できる点がメリットです。一方で、インターンシップの期間中に企業の魅力を十分に伝えきれない場合、学生の選考辞退者が増える可能性もあります。

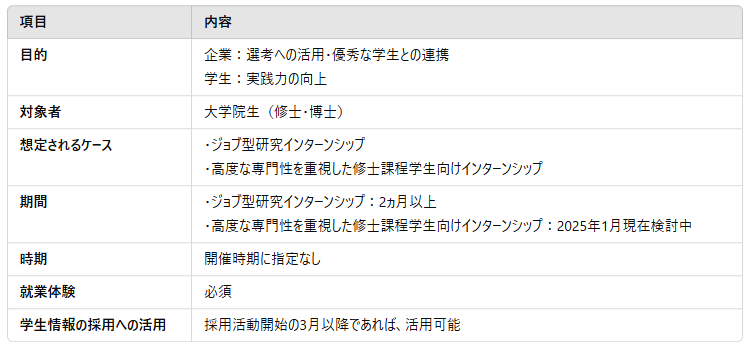

高度専門型インターンシップ

主に大学院生を対象をとし、より専門的な知識・スキルを活かせるプログラムです。

ジョブ型研究インターンシップ(先行的・試行的取組)については、かつては2ヶ月以上の実施が基本とされていましたが、学生や企業等から期間の長さが参加へのハードルになっているとの意見が寄せられたことからガイドラインの見直しが行われ、2024年度より「長期間(原則として2ヶ月以上とし、内容に応じて短くすることも可能)」と改訂されています。今後も改訂が行われる可能性があるため、詳細については最新の情報を確認するようにしましょう。

参考:文部科学省「ジョブ型研究インターンシップ(先行的・試行的取組)について」

オープン・カンパニーとキャリア教育

企業のPRや業界理解を目的としたイベント形式のプログラムです。以前は、オープン・カンパニーは「1dayインターンシップ」、キャリア教育は「インターンシップ」と呼ばれていましたが、就業体験を含まないため、インターンシップとはみなされなくなりました。ただし、企業によっては「1dayインターンシップ」として短期イベントを開催しているケースもあります。

学生と直接交流する機会は限られるものの、一度に多くの学生へ企業の魅力をアピールできる点が特徴です。

インターンシップの給与

インターンシップは、プログラムの内容に応じて有給・無給に分かれます。有給の場合は、業務に従事する対価として給与を支給する場合や、優秀な学生の参加を促すために報酬を設定するケースなどがあります。オープン・カンパニーやキャリア教育の場合は、教育的側面やイベントとして扱われることから支給されないケースも多いようです。

明確な決まりはないものの、インターンシップの内容によっては労働基準法上の「労働者」とみなされる可能性があり、その場合は給与の支払いが必要になります。

インターンシップの受け入れ自体に契約書の締結義務はありませんが、給与を支給する場合は、契約書(雇用契約書またはインターンシップ契約書)を交わし、給与明細を発行します。また、労働時間や雇用期間によっては、社会保険や雇用保険の加入対象となる可能性があるため、事前に確認しておきましょう。

インターンシップの実施時期

政府は、学業に支障のない長期休暇期間にインターンシップを実施するよう要請を出しています。一般的には、7月~9月に夏季インターン、12月~翌年2月に秋冬のインターンを実施する企業が多いようです。

これらの時期は学生にとって学業と両立しやすく、参加のハードルも下がるため、企業にとってもインターンシップの効果を最大化しやすい時期といえるでしょう。

インターンシップの流れ

基本的なインターンシップの流れは、次の3ステップです。

- 1.募集と選考

- 2.配属と業務

- 3.評価とフィードバック

汎用的能力・専門活用型インターンシップは、現場の都合を考慮して少人数で開催することが多いため、募集と選考が必要です。募集を行う場合は、募集要項に以下のような事項を明記します。

- プログラムの趣旨・目的

- 実施時期と期間・場所・募集人数・選抜方法・給与の有無等

- 就業体験の内容と受け入れる職場に関する情報

- 必要な(求められる)能力

- インターンシップにおけるフィードバックの方針

- 採用活動開始以降に限り、インターンシップを通じて取得した学生の情報を活用する旨(活用方法の記載は任意)

- 同年度のインターンシップ実施計画(時期・回数・規模等)

- 過去2~3年のインターンシップの実績

- 採用選考活動等の実績概要※企業による公表のみ

選考方法は、企業やプログラムによっても異なりますが、適性試験や筆記試験、面接を実施するケースが一般的です。選考を通過した学生には、配属の希望も聞いておくとよいでしょう。実際に配属したあとは、研修と業務です。現場へ配属する前に、心構えや基礎知識を学ぶオリエンテーションを入れるとスムーズに配属できます。

インターン生を現場へ送り出した後も、現場担当者に任せっきりにするのではなく、人事担当者が定期的に声をかけ、学生の不安を取り除くことも大切です。

インターンシップの最後には、学生に対して適切なフィードバックを行います。社員が学生の業務への取り組みを評価し、今後のキャリア形成に役立つアドバイスを提供するとよいでしょう。

インターンシップの内容

インターンシップのプログラムは目的によって異なります。そのため、最初に各プログラムの開催目的を明確にすることが重要です。

過去に開催されたインターンシップの具体的なプログラム例をご紹介します。

- グループワーク(企画立案・課題解決・プレゼンテーション)

- 現場での就業体験

- ロールプレイング形式の就業体験

- 社員との交流会

- 社員による講義

どのプログラムを実施する場合でも、インターン生が社員と毎日交流できる機会を設けると、より有意義なインターンシップになります。こうした機会を作ることで、学生にとっても企業や社員の雰囲気を深く理解しやすくなり、結果的に優秀な人材を獲得するチャンスが増えるでしょう。

また、必ずしも対面のみで実施する必要はありません。例えば、対面で3日+オンラインで2日など、プログラムごとに開催方法を調整することも可能です。オンライン開催を取り入れることで、海外の学生や就業場所から遠い地域の学生も参加しやすくなるため、多くの応募が期待できます。

インターンシップの準備

インターンシップの受け入れ準備は、次の流れで行います。

- 目的の明確化

- 詳細なプログラムとタイムラインを作成

- 受け入れ体制の整備(人員や備品)

- (給与が発生する場合)労働条件の決定

- 募集要項と募集方法を決定

- 学生・現場との連絡手段を決定

- 受け入れに必要な書類の作成(契約書・誓約書・明細等)

- 終了後のアンケートを作成

- 受け入れ費用の見積もり

インターンシップを実施する際は、受け入れ体制の準備が重要です。

目的を明確にし、プログラムの内容が決まると、日数や給与の有無、必要な人員・設備などが判断できます。受け入れの際は、インターン生の業務をサポートする「メンター」を配置すると、安心して参加できる環境を作ることができます。

必要な書類は、機密保持の誓約書、インターンシップ契約書、給与明細(給与を支払う場合)などがあります。インターンシップ終了後のアンケートは、プログラムの振り返りや次年度の改善に役立つため、実施することが望ましいです。

また、インターンの受け入れにかかる費用は、給与・募集告知・運営費・交通費などが考えられます。事前にしっかりと見積もりを立てることで、スムーズな運営が可能になります。

インターンシップのコミュニケーションにも使える「せきなび」

インターンシップでは、学生と社員の円滑なコミュニケーションが欠かせません。

アスマークの「せきなび」は、「誰が」「どこで」「何をしているか」がひと目でわかる座席管理ツールです。インターン生用のアイコンを用意したり、メンターとなる社員のプロフィール欄にその旨を記載したりするなどの工夫をすれば、学生と社員がコミュニケーションを取りやすい環境づくりに役立ちます。

特にオフィスがフリーアドレスの場合、メンターである社員がどこに居るのか、何をしているのか(会議や外出による離席状況、戻り時間など)が「せきなび」の画面ですぐに確認できるため、学生にとっても安心感があります。

インターンシップの成功は、入念な準備と、学生とのコミュニケーションがポイントになります。社員とインターン生をつなぐコミュニケーションツールを活用して、実りあるインターンシップを実現しましょう。

テレワークでも出社でも、

在席管理ツールなら

せきなび

執筆者

Humap編集局

株式会社アスマーク 営業部 Humap事業G