2:6:2の法則とは?人材マネジメントに活かすための評価・育成戦略

INDEX

この記事をご覧の方の中には、「自社の人材配置がうまく機能していない」「優秀層ばかりに負担が集中している」といった課題を抱えている方も多いかも知れません。

特に、中間層や成果が出にくい社員の扱いに悩み、人材マネジメントをどのように最適化すべきか頭を抱える場面も多いのではないでしょうか。

本記事では、「2:6:2の法則」という人材構成の考え方を軸に、従業員の評価や育成に活用するための戦略をわかりやすく解説します。

はじめに:人材マネジメントの再設計が求められる背景

働き方や価値観の多様化により、従来型のマネジメント手法では成果が出にくくなっています。いま、人事担当者には新たな視点と仕組みの導入が求められています。

人的資本経営と「中間層の伸び悩み」

近年、多くの企業で注目されている「人的資本経営」では、すべての従業員を資産とみなし、その可能性を最大化することが重要視されます。しかし実際の現場では、次のような声が少なくありません。

- 「優秀な一部の社員に仕事が集中し、疲弊している」

- 「ミドル層が伸び悩み、育成効果が見えない」

- 「ローパフォーマーへの対応に時間を取られている」

こうした状況の中、組織全体を俯瞰し、最適化を図るための指標として「2:6:2の法則」が注目されているのです。

「2:6:2の法則」とは?組織構成比率の基本理解

組織に自然と現れる“構成の偏り”を数値化したのが「2:6:2の法則」です。人材マネジメントの戦略立案において有効な視点を提供します。

法則の概要と由来

「2:6:2の法則」とは、組織内のパフォーマンスを高い順に並べたときに、次のような比率で分布するという考え方です。

- 上位20%:ハイパフォーマー(高い成果を出す層)

- 中間60%:アベレージパフォーマー(標準的な業務遂行層)

- 下位20%:ローパフォーマー(成果が出にくい層・課題が多い層)

この概念は、パレートの法則(80:20の法則)と組織心理学の知見を融合したもので、特に営業部門や成果主義型の企業で活用されてきました。

特徴的なポイント

- 優秀層は成果を牽引する一方、負担も大きい

- 中間層は組織の主力となり得る大きな母集団

- ローパフォーマーは課題が顕在化しやすく、対策が不可欠

このように、「2:6:2」という枠組みを基に、戦略的な人材分析が可能です。

なぜ多くの組織がこの比率に落ち着くのか

この法則が成立する背景には、能力や意欲、経験の差が自然と分布する心理学的傾向があります。一定の人数が集まれば、組織の規模を問わず類似の構成比率に近づくケースが多く見られます。

背景要因

- 役割分担や成果期待の差が存在する

- 全員がトップパフォーマーになることは非現実的

- 教育や経験の蓄積により、能力差が生じる

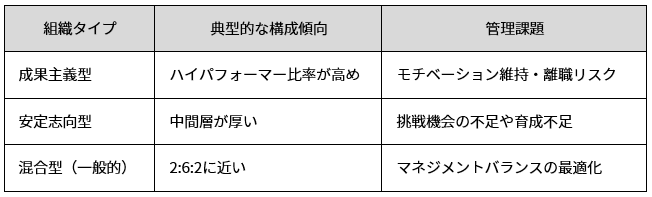

また、以下のような組織タイプ別の違いにより、マネジメントの観点においても比率の傾向が再現されやすくなります。

「比率を見ること」は、評価そのものではなく、組織の“傾向”を客観視する第一歩です。

法則の活用メリットと注意点

「2:6:2の法則」を活用することで、人材の全体像を把握しやすくなり、マネジメントにおける視野が広がります。ただし、運用には留意点もあります。

メリット:人材の全体像を俯瞰できる

この法則の最大の利点は、「どこに注力すべきか」が明確にできる点です。

パフォーマンスの分布を意識することでマネジメントの精度が高まり、無駄のない人材投資が可能になります。

活用例

- ハイパフォーマー:権限付与や定着策で成果を最大化

- ミドルパフォーマー:成長ポテンシャルに合わせた育成計画を立てやすい

- ローパフォーマー:モチベーション低下や離職の兆候を早期に把握

また、部署やチーム単位での分析により、部門間の差異も可視化されます。

このように、構成比率をもとにしたマネジメント設計は、組織の生産性向上に直結します。

注意点:ラベリングによる固定化・誤解のリスク

一方で、この法則を“絶対的な評価”として扱うと、逆効果となる恐れがあります。分類結果がそのまま社員の評価とされてしまうと、ラベリング(固定的なレッテル貼り)による弊害が生じます。

主な注意点

- 一度「下位20%」とされると、その後の成長機会を奪ってしまう

- マネージャーによって分類基準が曖昧になり、公平性を欠く

- 本人の努力やプロセスが評価されず、離職や不信感につながる

対策として重要なのは、「構成比率はあくまで傾向を掴む道具」として扱うことです。

安定運用のための工夫

- 定量データと併用する(例:KPI、バリュー体現度)

- 面談や1on1などで「成長可能性」も評価軸に加える

- 管理職向けに評価者トレーニングを実施する

このような“補助線”を引くことで、2:6:2の法則を有効に活かしながら、社員の納得感やエンゲージメントも高めていけます。

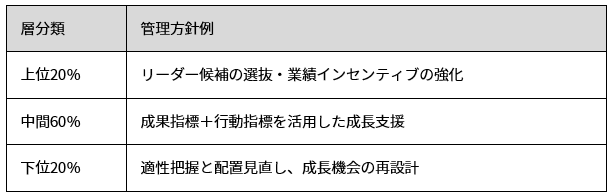

2:6:2に基づく従業員タイプ別マネジメント戦略

法則を運用する上で重要なのが、各層に応じた具体的なマネジメント施策です。

上位20%(ハイパフォーマー)への対応

この層は業績の中心を担いながらも、過度な負担や評価への不満から離職意向が高まるリスクもあるため、支援が欠かせません。

・リーダー登用や裁量権の拡大

意思決定への関与機会を増やし、成長と責任感を促す

・経営との距離を縮める仕組み

社内プロジェクトへの参加などにより経営視点を獲得させ、モチベーションを高める

・成果連動型インセンティブや昇進ルートの提示

将来像を明確にし、長期的定着を図る

中間60%(ミドルパフォーマー)の活用

この層は、適切な育成支援によって、上位層に引き上げられる可能性も持っています。

・1on1やキャリア面談による目標と成長軌道の設計

現状分析と目標設定を通じ、成長の方向性を示す

・行動評価やチーム貢献度を含む多軸評価制度

結果だけでなく行動面を評価し、バランスの取れた育成を行う

・成長志向を引き出す社内表彰やフィードバック文化の導入

成果や努力を認める文化を醸成し、意欲を喚起する

下位20%(ローパフォーマー)の取り扱い

ローパフォーマーの課題や問題行動の背景には、スキルの未熟さだけでなく、業務への適性や職場環境の不一致が潜んでいることがあります。「パフォーマンスの低い人材」ではなく、「パフォーマンスを発揮できない状況に置かれている人材」と捉えて対策を考える必要があるともいえるでしょう。

・業務内容とスキルの再評価

能力と業務要件の適合性を確認する

・配置転換や段階的な業務習得の導入

適正に合った環境でスキルを積み上げられるようにする

・成功体験を通じた自信形成と、再チャレンジ機会の提供

小さな成功体験を積み重ねることで、再挑戦の意欲を引き出す

2:6:2の活用には“見える化”が不可欠

2:6:2の法則は、組織を効率的に把握するための有用な視点ですが、感覚的な分類に頼るのではなく、データに基づく可視化が不可欠です。

- 現在の部署の構成バランスは適切か?

- 成果が出ているチームとそうでないチームの違いは何か?

- 誰にどのような育成が必要か?

こうした問いに答えるためには、“属人的な判断”から脱却し、組織全体を定量的に捉える必要があります。

「ASQ」で組織を見える化

「ASQ(アスク)」は、従業員の意識や行動特性、エンゲージメントを可視化し、タイプ別の傾向を分析できる従業員満足度調査サービスです。

組織・リーダー・社員を独自のロジックでタイプ別に分類し、満足度や離職意向について多面的に分析します。また、10,000人のベンチマークデータを元に同業平均との比較を行い、自社の強み・弱みを把握することができます。

2:6:2の法則を意識した「ASQ」の活用例

- タイプ別の構成比を可視化し、強みや課題を定量的に把握

- 模範的な部門を把握し、そのマネジメントを他部門にも展開

- 改善が必要な部署には、明確な打ち手を提案

| 活用シーン | 「ASQ」で得られるインサイト |

| 成果が出ている部署の分析 | 優秀層の比率やチーム文化の傾向を可視化 |

| 成果が出ない部署の見直し | 課題の偏在・不満のある領域を特定する |

| 組織横断的な比較 | 部署間のエンゲージメントの差・管理手法の有効性を可視化 |

「ASQ」を導入することで、感覚や属人的な判断に頼らず、客観的なデータによって組織の現状を把握し、改善策を検討できます。

人的資本経営の時代において、マネジメントの見直しや改善のための有効な手段の一つとして、「ASQ」の活用を検討してみてはいかがでしょうか。

施策提言まで込みの

真に役立つES調査パッケージ

ASQ

執筆者

Humap編集局

株式会社アスマーク 営業部 Humap事業G