65歳定年制は義務?高年齢者雇用安定法の改正点│対策と解説

この記事を読む方の中には

「65歳定年制は義務なのか?」とお悩みの方がいるのではないでしょうか。

そこで今回は、高齢者雇用安定法の改正点についてご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。

65歳定年制は義務?

65歳定年制は、義務ではありません。2025年3月現在、定年の年齢は高年齢者雇用安定法第8条にて60歳以上と定められています。ただし、定年の年齢を65歳未満に定めている事業所は、高年齢者雇用確保措置のいずれかを講じなければなりません。 高年齢者雇用確保措置は、次の3点です。

- 定年年齢を65歳までに引き上げ

- 65歳までの継続雇用制度の導入

- 定年制度の廃止

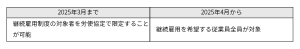

継続雇用制度とは、定年後も同じ事業所で再雇用する制度などです。2025年4月から65歳までは希望者全員の継続雇用が義務付けられます。なお、定年の年齢または継続雇用制度を65歳までと定めている事業所は、高年齢者雇用確保措置を70歳まで延長する措置に努めなければなりません。

高年齢者雇用安定法とは

高年齢者雇用安定法は、シニア世代の活躍を促進するために制定された法律です。1971年に「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法」が制定され、1986年に「高年齢者雇用安定法」へ名称が変更されました。高年齢者雇用安定法では、定年制度や高齢者の就業確保、創業の支援などについて定められています。

シニア人材の活用については、こちらもご参照ください。

2025年4月からの改正ポイント

2025年4月から、高年齢者雇用安定法が改正されます。詳しくご紹介します。

65歳までの継続雇用制度の導入

2025年4月より、高年齢者雇用安定法で定められた高年齢者雇用確保措置の中でも「65歳までの継続雇用制度の対象者」について改正されます。

2025年4月以降、継続雇用制度を導入している企業は、対象者を限定してはいけません。継続雇用の強制や定年の年齢引き上げではない点に注意しましょう。

高年齢雇用継続給付の支給率変更

高年齢雇用継続給付とは、60歳以上の再雇用によって低下した賃金を補うための給付金です。今までは、各月の給与支給額に対して15%を限度として支給されてきました。2025年4月からは、給付限度が10%に改正されます。

高年齢者雇用に対する国の取り組み

高齢者の雇用を促進するため、国は情報提供や相談・支援サービスを実施しています。

情報提供

厚生労働省が所管の「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」では、高齢者雇用の取り組み例や人事制度の改訂法などを紹介しています。企業の具体例や制度導入へのポイントを知ることで、高齢者雇用の促進に貢献しています。

参考:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構_各種資料(高齢者雇用の支援)

相談・支援サービス

高齢者の雇用を促進する前に、事業所の環境や評価制度を整備する必要があります。しかし、組織によって特徴や状況が異なるため、同じ対応では浸透しません。そこで、各事業所に合った制度や整備の流れを相談できる場があります。 プロから見た改善点や事業所に必要な施策が分かるため、ぜひ活用してみてください。

参考:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構_70歳雇用推進プランナー・高年齢者雇用アドバイザーのご案内

助成金

高齢者の継続雇用を目的とした制度を導入すると、助成金が受け取れます。導入する制度によって助成金が変わるため、厚生労働省のサイトで確認しましょう。また、ハローワーク等の紹介で新たに60歳以上の方を雇い入れる場合にも助成金が受け取れます。

2025年4月改正高年齢者雇用安定法への対応

就業規則の見直し

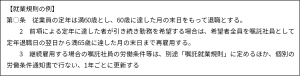

現在の就業規則にある「定年または65歳までの継続雇用制度」を確認し、変更がある場合は修正します。既に継続雇用制度を導入している場合は、対象者に関する文言の修正が必要です。就業規則の例文をご紹介します。

就業規則を変更した場合は、労働基準監督署へ届け出る必要があります。

各種制度の見直し

各種制度は、主に3点を見直します。

- 給与制度

- 人事制度

- 評価制度

定年後、嘱託社員になった途端に給与が下がったり「高年齢雇用継続給付」を利用して給与水準を維持していたりするでしょう。しかし、シニア世代の活躍を想定すると、給付はないものとして給与制度を見直しておく必要があります。

人事・評価制度は、継続雇用を希望する従業員が増えると想定し「ジョブ型人事」など雇用形態にとらわれない制度を導入するのがおすすめです。

評価の見直しに活用できる資料を無料配布しています。制度の見直しにぜひご活用ください。

就業条件の見直し

就業条件は、体の負担を鑑みた「変形労働制」や「時短勤務制」の導入などです。就業条件を変更する場合は、既に再雇用している従業員が延長雇用した場合の条件も合わせて見直しましょう。

社会保険料の確認

延長雇用によって給与支給額が変わると、社会保険料が変わります。また、65歳未満の場合は既存の社会保険を継続するものの、65歳以上になると加入している保険によっては「年金受給資格者」となる可能性があります。

そこで、2点を再確認しておきましょう。

- 加入している社会保険の年金受給資格(年齢や年収)

- 従業員の社会保険料・手取り額が「いつ」「いくら」変わるのか

シニア世代の活躍を促進するためには、社会保険料や手取り額の変動による不安を払拭する必要があります。個別に給与の変動をシミュレーションした資料をまとめておくと、従業員が安心できるでしょう。

再就職支援への準備

定年を迎える従業員の中には、再就職を希望する方もいます。そこで、再就職支援についても準備しておきましょう。再就職支援には、次のような施策があります。

- 求職活動の相談受付・支援

- 再就職先の開拓・あっせん

- 教育訓練の実施

2021年の改正で70歳までの就業機会の確保が努力義務になりました。シニア世代も再就職を希望することを踏まえて多くの支援制度を整備しておくことをおすすめします。

従業員の理解促進

シニア世代の活躍には、既存従業員の理解が不可欠です。自社で実施している制度や共に働く際の心がけを周知します。アンコンシャスバイアスからハラスメントへ至るケースもあります。従業員への理解促進は、継続して実施しましょう。

労働人口が減少し、高齢労働者が増えている現状を鑑みると、年齢を問わず働ける組織を作る必要があります。幅広い世代が活躍する組織を作るには、既存従業員の理解がポイントです。 シニア人材と関わる方向けのチェックリストを無料で配布しています。ぜひご活用ください。

従業員の意識を把握するにはASQ

65歳定年制は義務ではありません。シニア世代の活躍を促進するために制定された「高年齢者雇用安定法」によると、定年年齢は60歳以上です。しかし、シニア世代の就業機会を確保するために、定年年齢の引き上げや継続雇用制度の導入、定年制度の廃止(高年齢者雇用確保措置)からいずれかの実施が定められています。高年齢者雇用確保措置は、65歳までは義務、70歳までは努力義務です。

2025年4月からは、継続雇用制度を導入する企業において、希望者全員の再雇用が義務付けられます。 改正にともない、就業規則の変更やシニア世代の活躍を意識した制度・環境の整備が必要です。

少子高齢化が進み労働人口が減少する日本では、シニア世代の活躍なくしては企業の存続が難しいと言えるでしょう。そこで、年齢問わず働きやすい環境の整備が大切です。

施策提言まで込みの

真に役立つES調査パッケージ

ASQ

従業員にとって働きやすい環境を把握するには、アスマークの従業員満足度調査サービス「ASQ」がおすすめです。課題に沿った設問設計やベンチマーク比較、リサーチャーからのコメントなど改善へつなげられる調査を実施しています。

年齢問わず働きやすい環境作りに、従業員満足度調査を活用してみてはいかがでしょうか。

執筆者

Humap編集局

株式会社アスマーク 営業部 Humap事業G