スキルベース組織が注目される理由とは?ジョブ型雇用との違いと成功事例導入のポイントを解説

INDEX

この記事をご覧の方は、人事戦略の見直しや組織の生産性向上、人材活用の最適化を検討されているのではないでしょうか。

近年、多くの企業が「ジョブ型雇用」や「スキルベース組織」といったキーワードに注目し、従来の年功序列型の人事制度からの転換を図る動きが活発になっています。

本記事では、これらの概念の違いや特徴を整理し、導入メリットや課題、実際の企業事例を交えながら解説していきます。

組織の柔軟性を高め、人材の生産性を最大化するヒントとして、ぜひ最後までご一読ください。

スキルベース組織とは?注目される背景と定義

働き方改革や人的資本経営の重要性が高まるなか、企業は従業員のスキルを可視化し、戦略的に活用する取り組みを加速させています。労働人口の減少や多様な働き方の拡大に対応するためにも、従来の労働時間や所属部署に基づいた管理から、能力ベースでの人材活用への転換が求められているのです。

職務・役割よりも「スキル・能力」を基準にした人材活用

スキルベース組織とは、特定の職務や役割にとらわれず、従業員一人ひとりが持つスキルを起点として人材の配置や評価を行う組織モデルです。スキルに基づいてプロジェクトや業務を柔軟にアサインできるため、適材適所の実現や組織全体の生産性向上が期待されます。

なぜ今スキルベース組織が求められるのか

スキルベース組織が注目を集めている背景には、以下のような環境変化があります。

- 変化の速い市場環境への対応

- 働き手の価値観やニーズの多様化

- 生産性向上と競争力強化の必要性

こうした課題に対応する手段として、スキル中心の人材活用に取り組む企業が増えてきています。

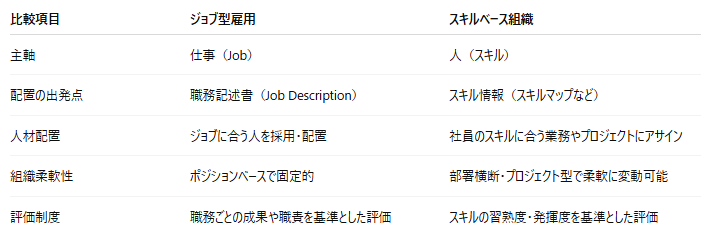

スキルベース組織とジョブ型雇用の違い

ジョブ型雇用は、あらかじめ定義された職務内容(ジョブ)に基づいて人材を配置し、評価や報酬を設定するスタイルです。一方、スキルベース組織では、社員が保有するスキルや知識、経験といった要素を起点に、業務やプロジェクトへのアサインが行われます。このように、両者は人材活用の起点となる考え方が異なります。

ジョブ型雇用とスキルベース組織の比較

具体例での比較

- ジョブ型雇用:営業職のポジションに欠員が出た場合、営業経験者の採用や異動でその職務を埋める。

- スキルベース組織:マーケティング部門の社員の中から「プレゼン能力」「交渉力」に長けた人物を営業プロジェクトに一時的にアサインし、柔軟に対応する。

組織柔軟性・配置転換のしやすさ

スキルベース組織では、社員が保有するスキルを基準に多様なポジションを横断的に担当できるため、組織の柔軟性が高まります。人材を特定の職務に固定せず、必要に応じてプロジェクト単位で流動的に配置することが可能となるため、変化の激しい事業環境にもスピーディーに対応できることが特徴です。

求められる人事制度・評価制度の設計差異

ジョブ型雇用では、明確に定義された職務内容に基づいて評価・報酬を設定しますが、スキルベース組織においては、スキルの習熟度や発揮度合いといった「能力ベース」での評価が求められます。そのため、スキル定義や評価基準の設計が不可欠であり、制度全体の見直しが必要となるケースも少なくありません。

スキルベース組織がもたらすメリット

スキルベース組織においては、社員一人ひとりの持つスキルを最大限に活かし、業務との最適なマッチングを図ることが可能です。これにより、組織全体の生産性が高まるとともに、従業員のモチベーションや定着率の向上にもつながります。

優秀人材の定着・流動性の最適化

能力やスキルに応じた評価制度のもとでは、成果が正当に認められる環境が整いやすくなります。その結果、優秀な人材が組織に留まりやすくなり、人材流出の抑制にも寄与します。また、スキルを基準とした柔軟な人材配置により、組織内の流動性が高まり、従来の部署間の壁を越えた活用が進みます。

中長期の人事戦略と経営目標の整合性向上

スキル情報を基盤とした人材戦略を構築することで、経営が掲げる中長期目標との連動性が強化されます。たとえば、将来的に必要となるスキルを可視化することで、育成施策や採用戦略を先回りして設計することが可能となります。

主なメリットのまとめ

- 社員スキルを活かした生産性向上

- スキルに応じた適材適所の実現

- 能力重視による優秀人材の定着

- 経営計画と人事戦略の連動性強化

これらの効果を通じて、組織のレジリエンスと競争力を高める土台が築かれます。

導入における課題とリスク

一方で、スキルベース組織の導入には一定の課題やリスクも伴います。特に、スキルを定量的に見える化・評価するプロセスは容易ではなく、制度設計や運営面での工夫が欠かせません。

評価基準の統一と運用の複雑化

個々のスキルを適切に評価するためには、スキル定義の明確化と、その習熟度・発揮度を測る共通の基準が必要です。部署や業務内容ごとに異なるスキルが存在するため、評価項目の基準化や運用ルールの整備に時間と労力を要する点は課題の一つといえるでしょう。

新しい評価制度の導入や人材配置を行う際は、社員がその目的やメリットを十分に理解し、納得して受け入れることが重要です。スキルベースの配置や評価が不透明だと感じられれば、不公平感や不信感が生まれるシルクもあるため、導入初期には丁寧な説明とフィードバックが欠かせません。

主な課題

- スキルの可視化における設計・運用の難しさ

- 評価基準の統一と制度の複雑化

- 社内コミュニケーション不足による反発や混乱

これらの課題を想定したうえで、段階的な制度設計と社内巻き込みが導入成功の鍵といえるでしょう。

スキルベース組織の成功事例

ここでは、スキルを起点とした人材活用に取り組んでいる国内外の企業事例を紹介します。それぞれ導入のアプローチや狙いは異なりますが、共通するのは「人材の可能性を引き出す柔軟な仕組みづくり」に挑戦している点です。

ユニリーバの事例

ユニリーバでは、AIを活用した社内人材マッチングプラットフォーム「FLEX Experiences」を導入。社員のスキル情報に基づいて、部門や業務の枠を超えた柔軟なアサインを実現しています。業務機械の可視化と選択肢の拡大により、キャリア形成とエンゲージメントの向上を図っています。

楽天グループ株式会社の事例

楽天グループでは、社員のスキルや強みを把握するための「スキルマトリクス」を活用しています。また、1on1ミーティングや内部公募制度などを通じて、社員の成長やキャリア形成を後押ししています。

スキルベース組織として全土的に設計されているというよりは、部分的にその考え方を取り入れ、効果を発揮している事例といえるでしょう。

富士通株式会社の事例

富士通では、ジョブ型雇用をベースとしつつ、スキルや能力を加味した評価制度の導入を進めています。適材適所の人材配置や、モチベーションの維持・向上を目指した取り組みとして、スキルベース的な要素を取り入れています。ジョブ型とスキルベースの考え方を上手く融合させている事例といえます。

出典:内閣官房(令和5年12月18日「第4回 三位一体労働市場改革分科会」配布資料より)

これらの事例は、スキルベース組織の導入・実践においても多様なアプローチが存在することを示しています。自社のフェーズや目的に応じた導入設計が重要であるといえるでしょう。

成功事例に見るスキル活用のポイント

- タレントマーケットプレイスやスキルマッチングツールの導入により、部門や役職を越えた人材アサインの実現

- スキルマトリクスや社内公募制度を活用し、スキルの見える化と柔軟な人材流動を促進

- ジョブ型雇用を基盤としながら、スキルに基づく評価や配置を組み合わせ、適材適所や社員の意欲向上につなげる

自社導入のポイントとステップ

スキルベース組織の導入は、一足飛びに実現できるものではありません。まずは自社の現状を把握し、段階的に取り組みを進めることが重要です。

スキルの見える化と現状把握

導入の第一歩は、社員のスキルを正確に把握することから始まります。スキルマップやデータベースを整備し、各人の強みや習熟度を可視化することで、現在のスキル分布や偏りを客観的に分析することが可能になります。

運用ルール・評価制度の再設計

次に求められるのは、公平性と透明性を備えた評価基準や人事制度の見直しです。スキル定義の明確化、習熟度や成果の測定基準、報酬への反映方針などを制度として整えることで、スキル活用が一過性の取り組みで終わらないよう土台を固める必要があります。

社内説明・パイロット導入の実施

制度整備と並行して、社員への丁寧な説明と理解促進を行うことが欠かせません。はじめから全社展開を目指すのではなく、一部部署やプロジェクトでパイロット的に運用を開始します。そこから得られたフィードバックをもとに改善し、全社展開を目指すことで、スムーズな定着につながります。

導入ステップのまとめ

- 社員スキルの可視化:スキルマップや棚卸しを通じて現状を把握

- 評価・運用制度の設計:透明性・納得性のある仕組みを構築

- 段階的な展開:社内説明・パイロット運用を通じて理解と浸透を図る

制度設計と人材開発を連動させながら進めることで、スキルベース組織の価値を着実に発揮できるようになります。

スキルベース組織が中長期人事戦略に与える影響

スキルベース組織の導入は、目先の人材配置にとどまらず、中長期的な人事戦略にも大きなインパクトをもたらします。社員の能力を起点とした柔軟な配置が可能となることで、組織全体の対応力が高まり、人的資本経営の推進にも寄与します。

多様な働き方とキャリア開発支援

従業員のスキルを可視化し、それを活かした業務機会を提供することで、多様な働き方を支援できるようになります。スキルに応じた配置や成長機会の提供を通じて、個人の自律性を高めることやキャリア形成にも寄与します。

人材育成・リスキリング施策との連動

スキル情報をもとに配置しただけではなく、「どのようなスキルが足りないか」「どの層にどのような育成が必要か」といった課題を明確にすることもできます。これにより、リスキリング施策や研修企画を計画的に進めやすくなり、人材ポートフォリオの最適化にもつながります。

中長期的な影響のポイント

- 柔軟な人材配置による組織の対応力向上

- スキル起点の配置・育成を通じた多様な働き方の実現

- データに基づく計画的な人材育成とリスキリング

スキルベース組織は、戦略的人事の実現によって、中長期的な競争力の強化を支える重要なアプローチといえるでしょう。

柔軟な人材活用を考えるための第一歩に「ASQ」

スキルベース組織を目指す際には、従業員の意識や職場環境への満足度、働き方に対する期待値といった“現場の声”を把握することも、重要な視点の一つです。

「ASQ(アスク)」は、従業員意識調査を通じて組織内のコンディションや課題感を可視化し、人材施策の検討を支援するサービスです。調査設計から実施・集計・フィードバックまでを一貫して提供し、課題に沿った改善施策検討が可能となります。

ASQの主な特長

- 組織の状態や従業員の本音を把握できる意識調査の設計・実施

- ベンチマークを用いて業界基準と比較し、優先して改善すべき項目を把握

- 調査結果を踏まえ、改善施策の方向性を含めたわかりやすいレポートを提供

- スキル活用や役割への納得感など、分析したいテーマに合わせた調査設計も可能

スキルベース組織の導入は、生産性向上や人材の適材適所を実現し、企業の競争力強化につながる可能性を持ちますが、その一方で、スキルの可視化や評価制度の設計といった運用上の課題も伴います。

ぜひ「ASQ」を活用して、現場の声をもとに人材施策の検討を進めてみてはいかがでしょうか。

施策提言まで込みの

真に役立つES調査パッケージ

ASQ

執筆者

Humap編集局

株式会社アスマーク 営業部 Humap事業G