タフアサインメントを使った人材育成とは?メリットや実践法を解説

INDEX

この記事をご覧の方の中には、「次世代リーダーを育成したいが、限られた時間の中で思うように進まない」とお悩みの方もいるのではないでしょうか。

今回は、注目されている人材育成方法「タフアサインメント」について、概要からメリット・デメリット、実践方法まで詳しく解説します。ぜひ参考にしてください。

タフアサインメントとは

タフアサインメント(tough assignment)とは、現状の能力を上回るレベルの課題を意図的に割り当てることで、従業員の能力を開花させ、急速な成長を促す人材育成の手法です。英語で「tough(困難)」な業務を「assignment(割り当てる)」ことから名付けられています。

昨今の市場環境は急激に変化しており、優秀な人材の流動化も高まるなかで、次世代リーダーの育成や高度なスキルを持つ人材の獲得が企業にとって急務となっています。そこで、限られた期間で成長を促すタフアサインメントが注目されています。

タフアサインメントと3つのゾーン

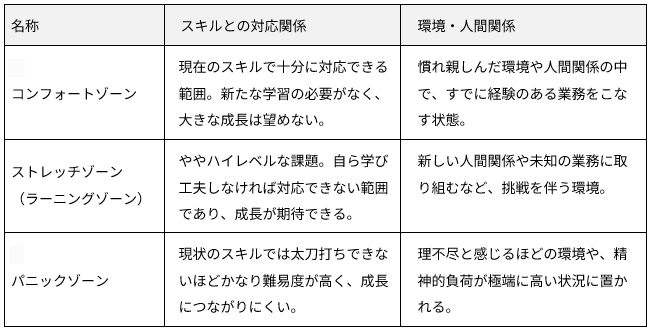

タフアサインメントを導入するには、心理学な負荷に関する3つのゾーンを理解しておく必要があります。

タフアサインメントでは、コンフォートゾーンにいる従業員に対して、ストレッチゾーンのタスクを割り当てることで、最適な成長機会を提供します。タフアサインメントにおいて重要なのは、対象者が「どのゾーンにいるのか」を的確に見極めることです。

ジョブアサインメントとの違い

タフアサインメントと似た言葉にジョブアサインメントがあります。ジョブアサインメントは、一般的な業務の割り当てを意味する言葉で、割り当てるタスクの難易度は問われません。一方、タフアサインメントはタスクの難易度に焦点を当て、成長を促すことが目的である点に違いがあります。

ストレッチアサインメントとの違い

ストレッチアサインメントとタフアサインメントはほぼ同義で、どちらもストレッチゾーンの課題を割り当てますが、強調する視点に若干の違いがあります。ストレッチアサインメントはストレッチゾーンの課題に焦点を充てた考え方であるのに対し、タフアサインメントは、ゾーンへの意識を含みつつ、「対象者が成長するかどうか」に重きを置いています。

タフアサインメントのメリット

タフアサインメントを導入することで得られる最大のメリットは、従業員の成長です。具体的にどのような効果が期待できるのか見ていきましょう。

従業員の成長

タフアサインメントによって割り当てられるタスクは、従来のスキルだけでは通用しないものが多く、自ら学ぶ姿勢が不可欠となります。こうした経験を通じて課題に対する当事者意識が強まり、実践的な知識やスキルが身に付きます。また、課題の目的や求められている人材像を理解し、経営視点や全社的な視野を習得することができ、結果として、ビジネスリーダーとしての基盤を養うことにもつながります。

管理職の育成

タフアサインメントによって、一定の責任を伴う重要なタスクを割り当てることで、対象者は自然とリーダーシップを身につける機会が増えていきます。同時に、指導担当者も、対象者の成長度合いや能力に応じた課題設定を見極める力が求められるため、管理職としての視点や判断力が磨かれます。このように、タフアサインメントでは育成の対象者だけでなく、指導者自身のマネジメントスキル向上にも寄与します。

計画的な業務拡大

従業員が少しずつ難易度の高い業務に取り組むことで、結果的に新規プロジェクトへの対応力が鍛えられ、業務拡大にも着手できるようになり、変化に強い組織力が醸成されていきます。また、対象者の急速な成長が新たな視点やアイデアをもたらし、成長を実感できる企業風土の創出が期待できるでしょう。

このように、タフアサインメントを活用することで組織内に好循環が生まれ、計画的かつ持続的な業務拡大にもつながっていきます。

タフアサインメントのデメリット

一方で、タフアサインメントには注意すべき点もあります。導入の際は、以下のようなデメリットも把握した上で進めましょう。

心理的な負担の増加

タフアサインメントでは、ストレッチゾーンのタスクを割り当てることが重要です。しかし、対象者の能力を過大評価したり、スキルを見誤って過剰に高いレベルの課題を割り当てたりしてしまった場合、本人にとってはパニックゾーンにあたる業務になりかねません。このような状態では心理的な負担が増し、モチベーションが低下して成長を期待することが難しくなります。

特に、ストレス耐性の低い従業員にとっては大きな負担となり、体調不良などにつながり通常業務に支障をきたす可能性もあるため、注意が必要です。

対象者のスキルと割り当てる業務の見極め、またストレス耐性には個人差があること、これらを踏まえた上で慎重に判断することが求められます。

成長を阻害するリスク

次世代リーダーの育成対象者となるような従業員は、すでに日常業務で高い負荷を抱えているケースも多く、新たな課題に挑むための余力がないことは少なくありません。タスクの内容や割り当てるタイミングを見誤ると、過度な負荷が加わってパフォーマンスが低下し、かえって成長を妨げる要因になりかねません。事前に対象者のスキルレベルや現在抱えている業務の確認と調整を行い、問題がないと判断できてから実行に移しましょう。

また、近年では「出世よりも、ストレスなく、自分らしく働きたい」と考える人が増えており、タフアサインメントのような“あえて負荷をかける”挑戦型の育成方法は、価値観によっては逆風にもなり得ます。

こうした時代の傾向も十分に踏まえて、上から「成長」を押し付けるのではなく、本人の納得と合意のもとで、安心して挑戦することができる成長機会として設計することが望ましいでしょう。

タフアサインメントの実践方法

タフアサインメントは、次の流れで実施します。

- 1. 目的・評価基準の設定:タスクを通じて目指す成果や成長のゴールを明確化し、それを測るための評価指標を決める

- 2. 対象者・育成担当者の選定:組織の方針や課題に応じて、適切な人材と指導者を選出する

- 3. 個別目標の設定:組織目標と連動させた個人の成長課題を設定し、両者で共有する(タスクと指導に不整合が生じ、求めるリーダー像とかけ離れてしまうことを防止する)

- 4. 環境と業務量の整備:タスクに集中できるよう、対象者と育成担当者の業務環境や量を調整し、周囲の支援体制を確保する

- 5. 課題実施:実際の業務を通じて、能力を伸ばす機会を提供する

- 6. フィードバック:進行状況を確認し、適宜アドバイスを行うことで学びを促進

育成担当者は、「見守り」と「進捗の把握」を意識することがポイントです。また、対象者が安心して相談できる雰囲気を作ることも大切です。それが結果として、自らタスクをこなし、主体的に行動できる人材を育成することにつながります。

タフアサインメント導入前に人事担当者がすべきこと

タフアサインメントの成功には、現場への導入前に人事担当者が入念な準備を行うことが不可欠です。ここでは3つのポイントについて解説します。

評価制度の見直し

成果主義が強く根付いた評価制度では、タフアサインメントが導入しづらいケースがあります。対象者にとって難しい課題をこなす中では、当然失敗もあるでしょう。しかし、チャレンジによって一時的に成果が下がることがあるにもかかわらず、それをマイナスと評価していたら、誰もリスクを取りたがらなくなってしまいます。そうなると、タフアサインメントによる成長促進は一層困難になるばかりです。

これを防ぐためには、タスクの達成度や成果だけではなく、業務プロセスや挑戦への姿勢を評価にしっかりと組み込むことです。タスクの達成度や過程を数値化して評価基準を設けると、納得感が生まれるでしょう。

評価制度の見直しについては下記の資料でもまとめています。合わせてご参考にしてください。

従業員との合意形成

タフアサインメントの対象者には、それまでの業務よりも難易度の高い課題を与えるため、既存業務で手一杯の状態では、新たなタスクに取り組む時間が確保できません。対象者が余裕を持ってタスクに向き合うためには、既存業務の分散など、現場の協力と理解を得ることが不可欠となります。あらかじめ現場の従業員へ丁寧に説明し、協力を仰いでおく必要があります。

従業員のケア

対象者の多くは、次世代リーダー候補として考えられている従業員です。選ばれたメンバーは成長機会を与えられますが、一方で、選ばれなかったメンバーは自信を喪失し、「自分は会社に期待されていない」とモチベーションを下げてしまうリスクもあります。

タフアサインメントの対象として選ばれなかったメンバーも、組織にとって不可欠な存在であることは変わりません。人事担当者は、キャリアプランの作成や個人の能力に合わせたスキルアップの機会を平等に設けてモチベーション低下を防ぎ、多様な育成の機会があることを発信していきましょう。

なお、対象者のスキルやゾーンを無視して、度を超えた困難な課題を押し付けたり、理解度が低い状態でタフアサインメントの実施を義務化したりすると、ハラスメントなどの問題に発展する可能性もあります。対象者か否かを問わず、人事担当者が中心となって、丁寧な説明と入念なケアを忘れないようにしましょう。

ハラスメント対策には「CHeck」

タフアサインメントは、本人の能力を少し超える範囲の課題を割り当てることで成長を促す人材育成法です。

しかし、導入にあたっては、従業員に対する業務の割り当てが「育成」の域を超えてしまわないよう、常に注意が必要です。たとえば、過度なプレッシャーを与えることや、高難易度な業務の一方的な押し付け、あるいは「育成指導」という名目で行われる不適切な言動は、ハラスメントとみなされる可能性があります。そのため人事担当者は、こうしたことが起こるリスクを理解した上で、タフアサインメントの対象者が不当に評価を下げられないための評価制度の導入や、従業員のケアと協力体制の構築に取り組みましょう。

タフアサインメントの実施過程で起こりうるパワーハラスメントを含め、ハラスメントの実態把握や従業員の理解度の向上には、アスマークが提供する「CHeck」の活用をご検討ください。「CHeck」は、アセスメントによる潜在的なハラスメントリスクの把握、ハラスメントの事例学習、専門家講師による研修メニューなど、包括的なハラスメント対策を支援するサービスで、タフアサインメントを円滑に進めるうえでも有効です。

人材育成と心理的安全性の両立を実現し、健全な組織づくりと次世代リーダーの育成につなげていきましょう。

ハラスメント予防・

コンプライアンス対策なら

CHeck

執筆者

Humap編集局

株式会社アスマーク マーケティング・CSチーム運営

単なる用語の解説に留まらず「改善につなげる具体的な手法」や「取り組みのコツ」など明日から自社で活用できる、実践的なコンテンツを企画・制作しています。

【活動の実績】

ハラスメント・エンゲージメント・働き方改革に関する知見発信において、自社登壇セミナー開催数は累計320回、申込者数は23,000人を突破。関連資料の利用者は17,000人以上。(※2026年現在)

【受賞歴・社会活動】

・SUCCESS STORY AWARD 2025 アワード受賞(座席管理ツール「せきなび」)

受賞詳細:https://digi-mado.jp/success-story-award-2025/sekinavi/

【学術・教育支援】

大学等の教育機関へ1万人規模の実証データを提供し、PBL(課題解決型学習)教育の支援も行っています。

プレスリリース:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000593.000018991.html

監修:竹中 重雄(Shigeo Takenaka)

株式会社アスマーク マーケティング管轄 マネージャー

リサーチ業界およびマーケティング領域で10年以上のキャリアを持つスペシャリスト。従業員満足度調査「ASQ」のサービス立ち上げに参画し、業界比較分析も起案。人材コンサル会社と協力し「やりっぱなしで終わらせず、改善できるES調査」の開発を主導。

本記事の監修にあたって: 自身の豊富な実務経験に基づき、公開情報の正確性と、読者の皆様のビジネスに即した実用性を厳格に審査しています。