【セミナーレポート】『つもり』ハラが招く職場トラブル〜無自覚なハラスメントを防ぐ新たな社内教育アプローチとは?

INDEX

はじめに:ハラスメント対策、その研修は「他人事」になっていませんか?

多くの企業で、ハラスメント防止のための研修や社内教育が行われています。

それでもなお、「研修をしたのにハラスメントの事案がなくならない」「現場の意識がなかなか変わらない」「一過性の学びで終わってしまう」という声が少なくありません。

研修の実施そのものが目的化してしまい、“やったこと”と“できるようになったこと”の間にギャップがあるのが現状です。

本セミナーでは、こうした課題に真正面から向き合い、“つもりハラ”(=無自覚なハラスメント)という切り口から、ハラスメント防止を「知識の共有」で終わらせず、従業員一人ひとりの行動変容につなげるために何が必要かを、データと実践事例をもとに掘り下げました。

職場のハラスメント対策に取り組まれているみなさまにとって、研修や教育の見直しに役立てていただける内容です。

本セミナーの概要

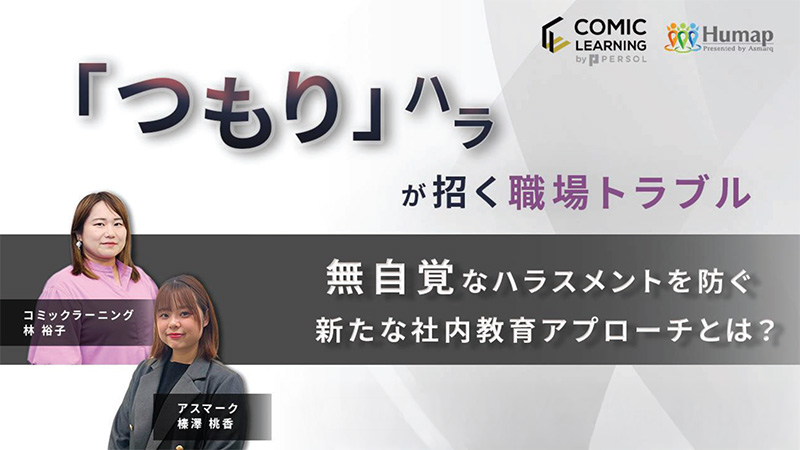

- テーマ:『つもり』ハラが招く職場トラブル〜無自覚なハラスメントを防ぐ新たな社内教育アプローチとは?

- 開催日: 2025年8月27日(水)(オンライン開催)

- 登壇者:

・パーソルイノベーション株式会社

コミックラーニング CS・プロダクト開発兼学習設計 林 裕子 氏

・株式会社アスマーク Humap事業グループ 榛澤 桃香

なぜ研修をしてもハラスメントがなくならないのか?

セミナーの冒頭では、「多くの企業でハラスメント研修が実施されているにもかかわらず、なぜ現場の行動は変わらないのか」という根本的な問いかけと、これまでの実施事例から見えてきた6つの課題について、パーソルイノベーション林様と弊社の榛澤より解説させていただきました。

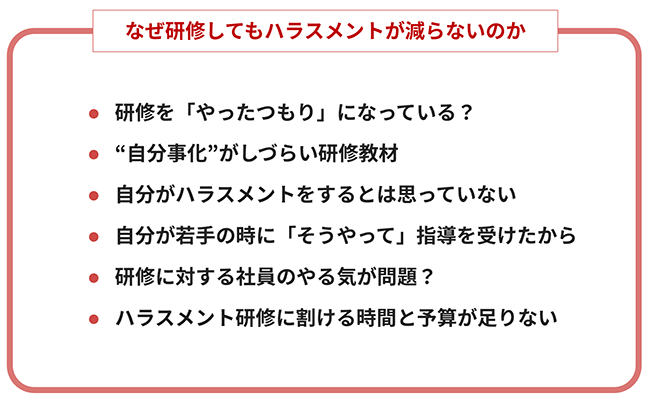

研修をしてもハラスメントが減らない要因

1. 研修を「やったつもり」になっている

多くの企業が「ハラスメント研修を実施すること」に重きを置いていて、成果の検証や受講後の行動変化までは追えていない状況があります。現場としても、「研修を受けたからもう十分」となりやすく、学びが定着しないまま終わってしまうことは少なくありません。

また、研修を実施する人事側と受講する社員の間で、目的意識に差が出てしまっている場合もあります。

2.“自分事化”がしづらい研修教材

林様は、研修で改善されない最大の理由の一つとして、「教材内容と現場感覚のズレ」を挙げました。

「パワハラは法律で次のように定義されていて、6つの類型があります。」「ハラスメントは絶対にやめましょう。」こういった形式的な法律説明や定義の羅列では、実際の場面が想像しづらく、自分の職場に置き換えて考えることが難しくなります。

結果として、「他人事」で終わってしまうケースが多いといいます。

研修での学びが“理解”から“行動”へとつながるためには、具体的な状況、言動やそれを受けた側の感情が想像でき、「自分事」として考えられるようにする工夫が必要です。

3. 自分がハラスメントをするとは思っていない

多くの人が、「自分がハラスメントをすることはない」と考えています。

しかし実際には、指摘されて初めて気づく人や、「そんなつもりはなかった」と戸惑いながら振り返る人が少なくありません。中には、指摘されても「納得できない」という人もいます。この“自覚のなさ”が、研修を通じても意識が変わりにくい要因の一つです。

意識を変えるのに効果的な方法として、性格診断を取り入れた研修があります。自分の特性や傾向について意外な結果が出て驚いたり、グループワークで他の参加者から「あなた、そういうところあるよね」と指摘されたりして、初めて気づくことも。

また、組織内の認識ギャップにも注意が必要です。林様によると、実際のアンケートで、上司は「自分の職場でハラスメントは起きていない」と答えていても、複数の部下が「ある」と回答した…そんなケースも少なくないそうです。こうした認識のズレを放置すると、問題が表面化しにくくなり、当事者の意識改革も進みません。

4. 自分が若手の時に「そうやって」指導を受けたから

指導のあり方には、世代ごとの価値観や経験が強く影響します。

かつて自分が受けた指導を「正しいもの」として信じ、そのまま部下に伝えてしまう。「昔はこれが普通だった」「別にハラスメントではない」と考え、時代に合わないコミュニケーションが続いてしまうケースは後を絶ちません。

“善意”や“責任感”からの指導だと思っていても、「自分の当たり前は相手の当たり前ではない」という前提に立ち、関わり方をアップデートしていく姿勢が必要です。

5. 研修に対する社員のやる気が問題?

多くの社員は、研修を「仕事の合間に受けるもの」と捉えがちです。

ハラスメント研修も、業務の一環としてというよりは、受け身の姿勢で「法律や定義について講義を聞くだけ」になりがちです。

効果的な研修にするためには、「今日は何を学ぶのか」「どんな変化を期待しているのか」といった目的やゴールを明確に伝えることが重要です。テーマの見せ方やタイトルの工夫ひとつでも、受講者のモチベーションは変わります。「なぜ、毎年この研修を受けるのか」という意味づけを共有し、ハラスメントを“身近な問題”として考えられるようにすることが、当事者意識を高める第一歩になります。

6. 研修に割ける時間と予算が足りない

研修を企画・運営する担当者の方のお話を伺っていると、「時間も予算も限られている」という声が多く聞かれます。

自社で一から研修教材を作成するのは手間もコストも大きいため、世の中にある既存のコンテンツを上手く活用することがおすすめです。効率的に進めることで、運営負担を減らしながら、研修の質を保つことができます。

また、在宅勤務やシフト勤務などで、全員が一度に集まれない企業も少なくありません。たとえば製造業や小売業など現場が分散している職場では、eラーニングやオンライン教材を活用し、隙間時間に受講できる仕組みを取り入れている事例もあります。短時間でも継続して学べる環境を整えることで、研修をより実践的で身近なものにすることができます。

データが示す、ハラスメント研修が「伝わらない」理由

近年ハラスメントへの意識は高まっているものの、現場ではトラブルが絶えません。

「指導のつもりで言ったことがパワハラと受け取られてしまう」といったケースも多く、特に若手社員と管理職層の間でコミュニケーションのすれ違いが生じやすい傾向がありますが、それだけではない要因も見えてきます。

ここでは、榛澤より、当社が実施した調査データをもとに「研修が機能しにくい理由」を掘り下げて解説しました。

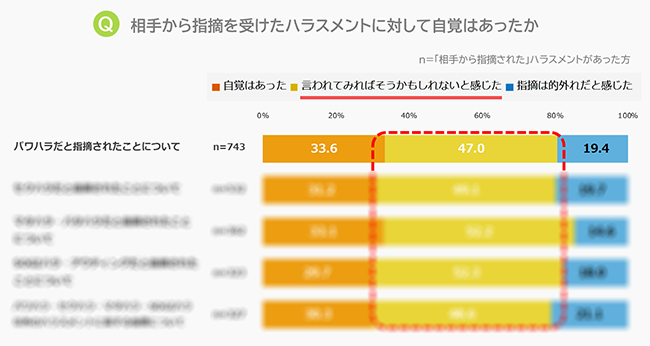

無自覚なハラスメントの存在

当社が行った調査では、ハラスメントを指摘された人の約半数が「言われてみればそうかもしれない」と回答しました。意図せず加害者になっているケースが多く、無自覚な行動が問題の根本になっていることがうかがえます。

その背景の一つにあるのが、「アンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)」です。たとえば、「A型の人は几帳面」「若手はすぐに辞める」といったような固定的なイメージもその一例です。

自分では気づかない思い込みや価値観の偏りが原因で、相手の立場や状況を正しく理解できず、結果的に尊厳を傷つけてしまうこともあるのです。

無意識の偏見を完全になくすことは難しいものの、まずは“自分にもある”という前提で意識を向けることが、ハラスメント防止の第一歩といえます。

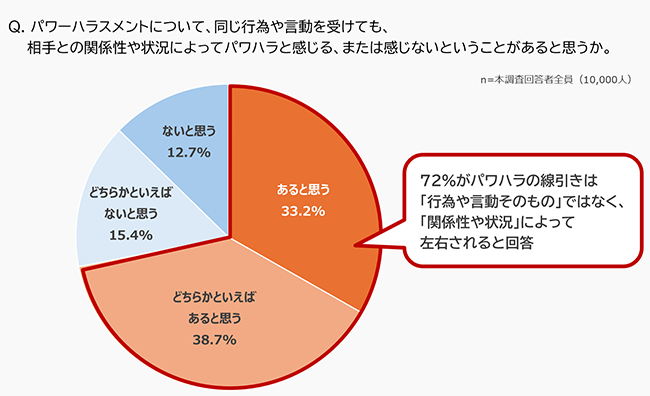

パワハラは「関係性や状況」で変わる

パワハラは、行為や言動そのものだけで判断されるものではありません。同じ言葉や指導であっても、相手との関係性や職場の状況によって、受け止め方が大きく変わることもあります。

当社の調査では、「上司と部下」「同僚同士」など立場の違いによって、同じ言動でもハラスメントと感じる割合に差があることが分かりました。たとえば、部下にとってはプレッシャーに感じる言葉でも、上司は「励まし」や「指導」のつもりで発しているケースです。関係性や状況、さらには職場の雰囲気など、複数の要素が絡み合って「パワハラかどうか」の判断が変わってしまうのです。

また、世代によっても受け止め方に差が見られます。

若い世代ほど「行動・行為そのもの」に注目する傾向があり、年齢層が上がるほど「その場の関係性」や「文脈」を重視する傾向があることがデータから読み取れます。この意識の差がハラスメントに関する理解のずれを生み、職場でのコミュニケーションを難しくしている現状があります。

研修形式と受講者のギャップ

座学形式の研修では、受講者が内容を「自分ごと」として捉えることが難しく、知識の習得だけで終わってしまうという課題があります。

今回のテーマでもある「つもりハラ」は、まさにその典型です。

先程のデータでも示された通り、ハラスメントを指摘された人の約半数が「言われてみればそうかもしれない」と回答しており、言われてはじめて気づく人が多い傾向にあります。

また、マタハラ・パタハラ、ソジハラなどは、パワハラやセクハラと比べると認知度や理解度が低いため、より一層「無自覚なハラスメント」の発生につながっていることが考えられます。

上記でご紹介したデータの詳細は、下記より無料でダウンロードしていただけます。

解決策:行動変容を促す2つのアプローチ

ハラスメントが起きにくい職場環境をつくるためには、どのような取り組みが有効なのでしょうか。

・アプローチ①:お互いの価値観を知る機会をつくる

ハラスメント防止の第一歩は、「自分と相手の感じ方にはズレがある」という前提を持つこと。そして、そのズレを否定するのではなく、「どうすれば伝わるか」「どうすれば誤解が生まれないか」を一緒に考えることが大切です。

特に、職場でのコミュニケーションでは立場や経験によっても受け止め方が異なります。

価値観の違いを理解し合う場を設けることで、相手の背景や考え方を知り、“自分事化”につなげることができます。こうした機会を通じて、「相手にどう伝えるか」を意識した関わり方ができるようになります。

・アプローチ②:信頼関係の土台は「双方向の対話」から

ハラスメント防止のためには、まず指摘し合える関係を築くことが欠かせません。

ハラスメントを指摘されて初めて気づく人が多い現状を踏まえると、無自覚なハラスメントを見過ごさないためには、「安心して指摘できる環境」を整える必要があります。

また、上司と部下の間で「納得できない」「話が伝わらない」といった不満が生じる背景には、評価への納得度や、「話を聞いてもらえない」「答えてもらえない」といったコミュニケーションのすれ違いがあることも多いようです。安心して意見を交わせる環境を整えるには、信頼関係の土台となる双方向の対話が必要です。

上司から一方的に伝えるだけでなく、相手の話を聞き、そのうえで「なぜそう考え、どう成長してほしいのか」といった“意図”を言葉で丁寧に伝えること。そしてもう一歩踏み込んで、相手への“配慮”を形で示すことが大切です。声のかけ方や態度、タイミングなど、小さな気づかいの積み重ねが、世代や立場を超えて信頼を深める力になります。

質疑応答:セミナー参加者の質問から見えた「現場の課題」

セミナーの後半では、参加者からの質問をもとに、現場で感じている具体的な課題や悩みが共有されました。いくつかご紹介いたします。

質問①:ハラスメントを指摘された人が「そんなつもりはない」「心外だ」と反発する場合、どのように振り返りを促せばよいでしょうか?

解決へのヒント(林氏より):

ハラスメントの行為者には、「面倒を見ているつもりなのに」「自分は悪くない」と考える人が多く見られます。こうした認識のズレは、多くの企業で共通する課題です。

実際、アンケートを取ると、上司の方は「うちにハラスメントはない」と答える一方で、全体では一定数の事案が報告されるケースがよくあります。

そのため、私たちは必ずアンケート結果を会社に共有していただくことをお願いしています。

匿名性を保ちながら、「実際にはこうした事案が挙がっている」という現状を可視化し、「自分は大丈夫」と思っている人にも認識してもらうことが重要です。具体的な名前を挙げなくとも、「認識のズレがある」「問題が減っていない」という事実をまず社内で共有していただくことが、振り返りの第一歩になります。

質問②:研修実施後の行動変容や効果を、定量的に測る方法はありますか?

解決へのヒント(榛澤より):

効果測定に関するご相談をいただくことは多いのですが、特定のツールを一律で用意しているわけではなく、お客様の状況に合わせてカスタマイズして対応させていただいています。

たとえば、理解度のチェックや、(研修実施以降に)ハラスメントが起きているかどうかを確認できるアンケート形式のパッケージを活用していただくケースがあります。

また、研修内容の理解度を確認するために、○×形式で10問ほどのアンケートを作成して実施することもあります。

こうした定量的なデータをもとに、「どの項目が理解されていたか」「次回はどこを補強すべきか」を把握して次の研修に生かすことで、学びの継続と効果の向上につなげています。

お悩み③:「自分はハラスメント研修の対象ではない」と思っている社員への対応は?

解決へのヒント(林氏より):

「自分はやっていない」「これは指導の一環だ」と考える社員は少なくありません。

その人自身は相手のためを思って行動している“つもり”でも、周囲から見るとハラスメントと受け取られるケースがあります。

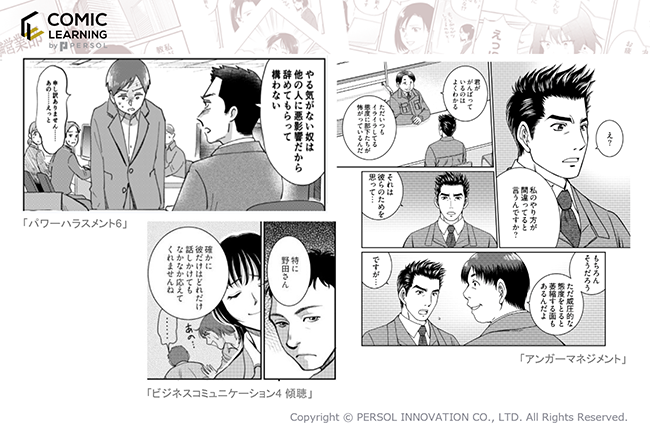

私たちが行っている取り組みの一つに、コミック教材を活用したワークショップがあります。

特定の場面を題材にして「これはパワハラだと思いますか?」と問いかけると、「指導だ」と答える人もいれば「パワハラだ」と感じる人もいて、同じ職場の中でも意見が分かれることに多くの方が驚かれます。

実施後のアンケートでも「初めてズレに気づいた」という声は多く、自分の認識と他者の受け止め方の違いを可視化することが、行動を見直すきっかけになります。 さらに研修をより高次な段階に進め、ディスカッションなど双方向コミュニケーションの場を設けることもあります。

こうした“自分たちのズレに気づける場”を通じて、「自分は大丈夫」と思っている人にも、振り返りの意識を持ってもらうことができます。

ハラスメント対策ソリューション

「コミックラーニング」(パーソルイノベーション株式会社)

林様より、漫画を活用した学習サービス「コミックラーニング」についてご紹介いただきました。

概要:ストーリー形式の漫画で学べるハラスメント研修教材

特徴:

- コミックなので手軽に取り組める

- 具体的なシーンが描かれるため、“自分ごと化”しやすい

- 教材配布から受講までの期間が短く、学習理解度も高い

動画やスライド形式の教材と比較した調査では、理解度・満足度・業務貢献度のいずれも高い結果が得られました。また、他の形式の教材では締め切り間際に取り組む人が多いのに対し、コミックラーニングでは配布後1~2日以内に受講を完了する人が多く、「短時間で気軽に学べる」「感情移入しやすく、自分ごととして振り返りやすい」ことが特長です。

事例: 漫画を毎月配信する形式で研修を実施した企業では、「これまで何が問題だったのかがクリアになった」「自分がコミュニケーション不全を起こしていたと実感した」といった声が寄せられました。

受講者が物語の登場人物に自分を重ねながら理解を深めることで、行動の背景にある思い込みや“つもり”のズレに気づける教材として、受講後のアンケートでも高く評価されています。

これば、学習意欲の4要素「ARCSモデル(注意、関連性、自身、満足感)」のうち、特に注意喚起と満足感を意識した研修設計を行うことで得られた結果であると分析しています。

Humap「CHeck」(株式会社アスマーク)

弊社の榛澤より、従業員アンケートを通じて職場のハラスメントリスクを可視化するサービス「CHeck」のご紹介をさせていただきました。

概要:コンプライアンス・ハラスメント現状把握アセスメント

特徴:

- 組織全体や部署ごとの傾向を可視化し、対策領域が明確になる

- 一人ひとりが「自分の言動を振り返る」機会を得られる

- 結果をもとに改善策や研修内容へ反映できる

「CHeck」は、ハラスメント防止パッケージとして複数の支援サービスを展開しており、代表的なものとして、従業員アンケートと研修、またその他に外部相談窓口や社内担当者向けの養成講座などもご用意しています。

研修は、組織の特性や課題に合わせて内容をカスタマイズでき、リスクを可視化するプログラムのほか、eラーニング形式やLGBTQ+など多様なテーマを扱っています。 アンケートは設問があらかじめ設定されたパッケージ型で、準備の負担が少なくスムーズに実施できるだけでなく、ベンチマークとの比較により自社の傾向を照らし合わせて分析できる点も特徴です。

これらを組み合わせることで、現状把握から改善施策の検討まで一貫した支援が可能です。

事例: 従業員数約45,000人の企業で、全従業員を対象にCHeckのアンケートを実施しました。

当初は「ハラスメントの通報が少ない部署=問題がない」と考えられていましたが、アンケート結果を分析したところ、通報が少ない部署もリスクを抱えていることが明らかになり、部署ごとのリスクに応じた改善策の検討へとつながりました。

また、別の従業員約1,600名の企業では、無自覚なハラスメントがなくならないという課題があり、各拠点の管理職の方を対象に、性格診断を組み合わせたアセスメント研修を実施しました。結果をもとにご自身の傾向を把握し、部下との関わり方を見直していただくきっかけになりました。

アンケート結果を「個人の気づき」と「組織全体の改善」の両面に生かすことで、より実効性の高いハラスメント防止施策へとつなげています。

まとめ:見過ごされているハラスメントの「兆候」に気づくために

今回のセミナーでは、ハラスメント防止を「知識として知っている」だけで終わらせず、一人ひとりが“自分事”として捉えることの大切さについて、パーソルイノベーションの林様と解説させていただきました。

無意識の思い込みや、立場の違いによる認識のズレは、誰にでも起こり得ます。

だからこそ、指導や配慮の“つもり”を見直し、自分の言動を客観的に振り返る機会を持つことが欠かせません。

そして、その気づきを行動の変化へとつなげるためには、客観的な事実に基づく把握と、対話の機会が重要です。

数字やデータを通じて現状を見つめ直し、職場の一人ひとりが互いに考えを伝え合うことで、はじめて“安心して働ける関係性”が築かれていきます。

本レポートが、今後のハラスメント対策を考える上での参考になれば幸いです。

ハラスメント予防・

コンプライアンス対策なら

CHeck

執筆者

Humap編集局

株式会社アスマーク 営業部 Humap事業G

関連コンテンツ

【セミナーレポート】ハラスメント被害者の4割が「声を上げない」理由~1万人調査データから学ぶ企業の取るべき対策とは~

被害者が声を上げにくい背景を調査データから読み解き、企業に求められる対応を解説します。