【2027年3月卒】人事担当者必見!新卒採用スケジュールガイド

この記事を読む方の中には、「そろそろ新卒採用の準備を始める必要があるけど、具体的にいつ何を準備すべき?」とお悩みの方もいるのではないでしょうか。

今回は、新卒採用のスケジュールと準備のポイントについて解説します。自社の採用計画を立てる際の参考にしてください。

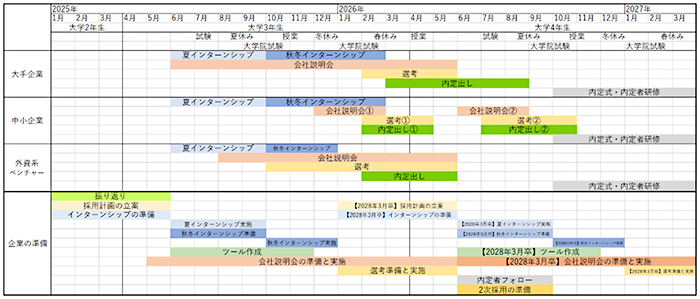

【2027年3月卒】新卒採用の全体スケジュール

2026年度(2027年3月卒業予定)の新卒採用スケジュールは次のとおりです。

このスケジュールはあくまでも目安です。部活動を続ける学生や、公務員試験を受験したあとに民間企業への就職を希望する学生を採用する場合は、企業の規模だけでなく、ターゲット層のスケジュールに合わせた対応が必要となります。

また、政府は学生が学修時間を確保しながら就職活動を進められるよう、企業に対して採用スケジュールの目安を提示しています。この要請スケジュールも踏まえながら、自社の採用計画を策定しましょう。

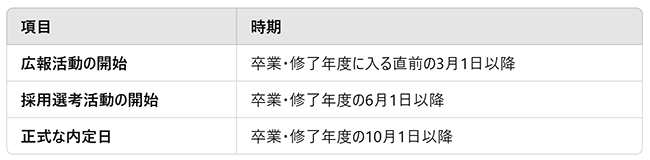

政府が発表した採用スケジュール

政府は、毎年10月から12月にかけて「xxxx年度卒業・修了予定者の就職・採用活動日程に関する考え方」をとりまとめています。2026年度のスケジュールは、次のとおりです。

なお、2週間以上の実施、かつ日程の半分を超える日数を職場での就業体験にあてる「専門活用型インターンシップ」を通じて、高い専門知識を有すると判断された学生については、6月より前に選考を実施することが可能です。

政府が要請する採用スケジュールには法的拘束力がなく、違反による罰則もありません。しかし、近年は企業の採用活動が早期化する傾向があり、スケジュールの見直しや事前準備の徹底が重要になっています。競争が激化する中で、計画的に採用活動を進めることが、新卒採用を成功へ導くポイントと言えるでしょう。

参考:内閣官房「就職・採用活動日程に関する関係省庁連絡会議」

新卒採用の準備における7つのポイント

新卒採用において、企業が準備すべきことは大きく7つに分けられます。それぞれの準備のポイントを解説します。

前年の振り返り

前年の採用活動を振り返ることは、次年度の採用成功に大きく影響します。具体的には以下のような点を確認しておくとよいでしょう。

- 希望する学生を採用できたか

- 応募数や面接ごとの選考通過率、内定辞退率は目標を達成できたか

- (多くの応募者に対して)スムーズな対応ができたか

- 競合他社の動向を調査・把握できていたか

新卒採用は、限られた期間内で多くの対応が求められるため、事前準備の精度が採用成功のカギを握ります。前年の課題を明確にし、改善策を取り入れながら次年度の採用計画を立てましょう。

採用計画の立案

採用計画では、次の項目について検討します。

- 選考方法とステップ数(面接の回数、筆記試験の内容)

- 採用スケジュール(合同説明会や就活イベントの出展計画を含む)

- 採用の目標値(応募者数・選考通過率・内定辞退率)

- 職種ごとに希望する人材像

- 職種ごとに希望する採用人数

- 予算

- 対応できる人員

採用の目標値については、前年の結果と職種ごとの希望人数を参考に作成しましょう。

職種ごとの人材像を考える際は、「何でもできる優秀な人材」といった抽象的なイメージではなく、重視するスキルや適性、長所・短所などをイメージし、具体的な人物像(ペルソナ)を設定する方法もあります。先輩社員となる入社2~3年目の社員の志望動機やキャリアパスを参考にするのもよいでしょう。自社の事業や組織の成長に貢献できる人材を想定し、それを基に採用要件を整理しておくと、スムーズに選考を進めやすくなります。

また、日頃から企業イメージを発信し、採用ブランディングに取り組むことで、企業の魅力を的確に伝えやすくなります。これにより、採用サイトやパンフレットなどのツール制作がスムーズに進み、求める人物像もより具体的に定義しやすくなります。採用ブランディングについては、こちらの記事もご参考にしてください。

インターンシップの準備と実施

インターンシップを実施する際には、次のような準備が必要となります。

- インターンシップの目的

- プログラムの内容

- 実施時期と日数

- 1日の流れ

- 学生との連絡手段

- 現場社員への協力要請

- 会場の確保

- 実施中の人員体制

- インターン募集のための告知・集客方法

- 参加者の選定方法

- 契約書の作成

- 終了後のアンケート内容

まず、インターンシップの目的を明確にすることが重要です。学生と社員の交流、企業の認知向上、本選考の一環として活用するのかなど、目的によってプログラムの内容は変わります。

現場社員の協力を得ると、学生との交流がスムーズになり、企業理解を深めてもらいやすくなります。事前に役割を共有し、受け入れ体制を整えておくとよいでしょう。

インターンシップは、新卒採用の重要なステップの一つです。目的に沿った準備を進め、運営の質を高めましょう。

ツール作成

採用活動を円滑に進めるために、以下のようなツールを準備しておくとよいでしょう。

- 自社の採用サイト

- 企業紹介のパンフレット

- 合同説明会で配るリーフレットやフライヤー

- 採用SNS・動画

- 就職サイト

- 合同説明会や就活イベントで使用する装飾物

- 大学のキャリアセンターへ掲示する求人票

採用サイトや企業紹介パンフレットなど、外部への発注が必要なツールの場合、制作に2~3ヶ月かかる場合もあるため、必要なものを整理して計画を立てる必要があります。大学のキャリアセンターへ掲示する求人票についても、各大学のフォーマットに対応する必要があることや、学校ごとに記載内容を工夫することも踏まえ、準備から掲示までどの程度の時間がかかるのか把握しておきましょう。

こうしたツールは、学生に企業の魅力を伝える重要な役割を持つため、社員メッセージや部門紹介を充実させることがポイントです。社員への取材や写真撮影が必要となる場合は、スケジュールに余裕を持って準備しましょう。

会社説明会の準備と実施

会社説明会で準備すべきことは、次のとおりです。

- 会社説明会で伝えたい内容と話す人を選定

- 交流会や座談会などイベントの検討

- 日程の確定

- 会場の手配

- 会場設営案の作成

- 当日の流れと進行台本を作成

- 集客方法と告知内容を検討

会社説明会の内容は、就活生が知りたい情報をリサーチして適切に伝えることが重要です。例えば、経営ビジョンは経営層、1日の仕事の流れは若手社員が説明するなど、内容によって適切な担当者を選定しましょう。

会場の手配や日程の確保は、イベントに合わせた会場の規模だけでなく、話す人のスケジュールも考慮して決めます。必要に応じて、不測の事態に備えて予備の担当者を決めておく、1テーマにつき複数名を選定しておくといった対策を取るとよいでしょう。オンライン開催の場合は、リハーサルを実施しておくと安心です。

また、説明会後に座談会や交流会を設けることで、学生が企業への理解を深めやすくなります。特に、若手社員と直接話せる場を作ると、企業文化や働き方をリアルに伝えることができる機会となり効果的です。

集客においては、SNSは学生が日常的に使うツールであり、企業の雰囲気や採用情報を手軽に伝えるのに適しています。また、就職サイトは求職中の学生が興味のある企業について詳しく調べる場として有効です。これらをフルに活用することで、企業の認知度を高め、説明会への参加を促進できます。

会社説明会は、学生が企業をより深く知る重要な機会です。伝えるべき情報を整理し、効果的に自社の魅力を伝えましょう。

選考の準備と実施

選考に向けた準備では、次のような点を押さえておく必要があります。

- 選考方法と回数

- 選考担当者の選定

- 面接官への研修

- エントリーシートで書く項目

- 面接場所・時間の確保

選考方法は、面接の回数や筆記試験の有無などを決めます。面接を複数回実施する場合は、それぞれの通過基準を設けておくと、スムーズに選考できます。

面接官の研修は、最新のハラスメント情報を徹底させるのがポイントです。特に、「就活終われハラスメント(オワハラ)」や「ジェンダーハラスメント(ジェンハラ)」には注意が必要です。

- オワハラ:内定者に対し、他社の選考を辞退するよう強要する行為

- ジェンハラ:性別に基づく固定観念を押し付ける発言(例:「女性はサポート業務が向いている」「結婚や出産の予定は?」)

こうした言動は企業のブランドイメージを損なう要因となるため、面接官の意識改革が必要です。

また、選考にあたっては、応募者の適性や能力と無関係な事項を質問したり、選考基準としたりしないよう配慮する必要があります。

厚生労働省の「公正な採用選考の基本」では、採用選考時に配慮すべき事項として、次のものを挙げています。これらのことを尋ねたり、実施した場合には就職差別と見なされる場合があるので注意が必要です。

- 「本人に責任のない事項の把握(本籍・出生地・家族に関することなど)」

- 「本来自由であるべき事項(思想・信条にかかわること)の把握」

- 「採用選考の方法(身元調査などの実施)」

公正な採用選考を実施し、応募者の能力や適性に基づいた評価を行いましょう。

内定者フォロー

内定者フォローは、内定辞退を防止するための取り組みです。

- 研修の実施

- 懇談会の開催

- 定期的な情報共有

- メンター制度の導入

内定者が不安を抱えたままでは、他社へ流れてしまう可能性もあります。定期的なフォローを行い、内定者との関係を強化しましょう。ただし、参加はあくまでも任意であり、強制することのないよう配慮が必要です。

内定者フォローに関する詳しい解説は、こちらの記事もご参照ください。

「ASQ」の活用―採用成功のカギは自社の魅力を知ること

新卒採用の成功には、自社が「どのような企業か」を明確に伝え、その魅力をアピールすることが大切です。特に、学生の企業選びの基準が多様化するなか、単なる「待遇」や「業務内容」の説明だけでは、十分な魅力付けができないこともあるでしょう。

そこで役立つのが、アスマークの従業員満足度調査サービス「ASQ」です。

「ASQ」では、組織・人材を4つのタイプに分類する「タイプ診断」や、1万人のベンチマークデータと比較できる「ポートフォリオ」、「従業員満足度と相関の高い要素ランキング」など、調査結果を多角的に分析したレポートをご提供します。

「ASQ」を活用して自社の特徴や強みを具体的に把握することは、他社との差別化を図るうえでも有効です。より自社にマッチする人材を獲得するための採用戦略に、ぜひお役立てください。

施策提言まで込みの

真に役立つES調査パッケージ

ASQ

執筆者

Humap編集局

株式会社アスマーク 営業部 Humap事業G