「退職代行は迷惑」なのか?背景に潜むハラスメントリスクと人事の向き合い方

INDEX

はじめに:退職代行の急増から見る、人事の課題

この記事をご覧の方は「退職代行サービスの利用が増えている」というニュースなどを耳にし、危機感をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

退職代行は特に20代を中心に利用が急増しており、もはや一部の特殊事例ではなく、社会的な現象となりつつあります。

若手の突然の離職は、企業にとっては採用コストの損失、育成投資の失敗、人事部門への信頼低下といったリスクにもつながりかねず、決して軽視できません。

退職代行とは何か?基本の仕組みと利用形態

まずは退職代行サービスの基本を押さえておきましょう。

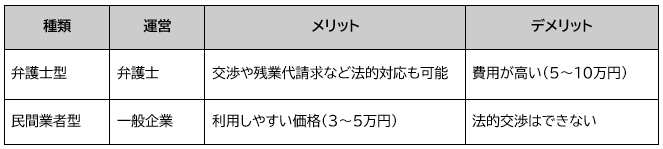

退職代行サービスの内容と種類

退職代行とは、労働者に代わって退職の意思を会社へ伝えるサービスです。種類は大きく以下の2つに分かれます。

利用増加の背景

近年、退職代行の利用が増えている背景には、次のような心理や職場環境が影響しています。

- 上司や会社に直接「辞めたい」と言い出せない

- ハラスメントや人間関係のトラブルがある

- 精神的負担を避け、「確実に辞めたい」と考える心理

若手・新卒社員が退職代行を選ぶ「本音」

若手社員が退職代行を選ぶ背景には、単なる「逃げ」ではなく、「声に出せない事情」があります。

若手社員の本音

若手社員の本音としてよく挙げられる声としては、次のようなものがあります。

- 「辞めたいけれど、直接伝えるのは難しい」

- 「上司に相談すると評価が下がりそう」

- 「退職希望を伝えるだけで精神的に追い込まれる」

- 「引き止められて、辞めさせてもらえないのではないか」

- 「心身の不調で、会社と直接やり取りをすることが困難」

共通しているのは、「自分だけでは解決できない不安や負担を抱えている」という点です。

伝えにくさや人間関係の不安、体調への影響など、さまざまな要因が重なり、最終的に退職代行という手段を選んでいるのです。

退職代行の利用は「個人の弱さ」ではなく、組織側が拾いきれていない不安や不満の表れだとも言えるでしょう。

入社前の期待と現実のギャップ

就職時に抱いた期待と現実とのズレも、離職を後押しします。キャリアや働き方に対する期待が裏切られると、不満は一気に高まります。

- 成長の機会が得られない

- 労働時間や休日が事前の説明と異なる

- 職場の人間関係が悪化している

新卒3年以内の離職率

厚生労働省の調査によれば、新卒社員の3年以内離職率は約3割に上ります。

自社の状況を把握するには、次のような簡易チェックリストが参考になります。

■チェックリスト例:

- 若手の定着率が下がっている

- 早期離職が増えている

- 退職理由が曖昧で把握できていない

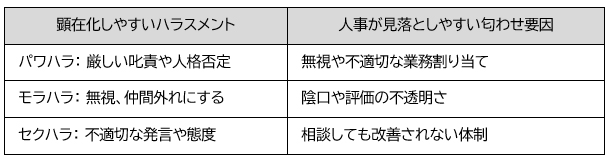

人事が気づきにくい、ハラスメントと退職代行の関係

退職代行を利用する背景には、ハラスメントや、そのグレーゾーン行為が潜んでいるケースも少なくありません。

表面化しにくいこうしたハラスメントの問題は、人事部門に相談が上がらないことも多く、ES調査や匿名アンケートを通じて状況を把握するなど状況把握にも工夫が必要なケースもあります。

退職代行は「迷惑」なのか?現場への影響

退職代行を利用されると、「迷惑だ」と感じる人事担当者は少なくありません。

退職代行が現場に与える影響には、次のようなものがあります。

■退職代行が現場に与える影響

- 突然の退職で、業務に穴が空く

- 引き継ぎ不足による現場の混乱

- 本人と直接話せないため、退職理由や課題が把握できない

- 上司や同僚が動揺し、責任を感じることで心理的な負担が増す

- 社内に「なぜ退職代行を使ったのか」という不安や憶測が広がる

- 人事や現場管理者に「対応力不足」の印象を与えるリスク

これは単に業務の停滞にとどまらず、チーム全体の士気低下につながる可能性もあります。

組織課題のサインとして捉える視点

一方で、退職代行は「改善が必要な職場のサイン」と捉えることもできます。

従業員がなぜ退職代行を選ばざるを得なかったのかを振り返り、組織課題として対処することが重要です。

企業が取るべき対策:予防と改善のためのステップ

退職代行を減らすには、予防と改善を組み合わせた取り組みが必要です。

①コミュニケーション強化・信頼関係の構築

- 上司と部下の1on1面談

- 定期的なキャリア相談

- 雑談や心理的安全性を高める取り組み

②制度・環境の見直し(評価・処遇・働き方)

- 公平で透明性のある評価制度

- 残業削減や柔軟な勤務形態の導入

- 福利厚生の充実による満足度向上

③早期離職者の声を拾う仕組みとフォローアップ

- エグジットインタビュー(退職理由調査)の実施

- データを活用した離職傾向の分析

- パルスサーベイ(短期アンケート)の導入

まとめ:退職代行を減らし、健全な職場をつくるために

最後に、人事が意識すべき退職代行への向き合い方を整理します。

従業員意識調査で本音の可視化を

退職代行を未然に防ぐには、従業員の本音を吸い上げる仕組みが欠かせません。

アスマークの「CHeck(チェック)」は、匿名アンケートによって従業員の声を可視化することができる、ハラスメント&コンプライアンス対策サービスです。

- ハラスメントや人間関係、制度に対する不満を可視化

- データに基づき迅速な意思決定ができる

- ハラスメント被害者の離職検討や退職代行利用を防ぐ

退職代行を「迷惑な行為」と捉えるのではなく、「改善のきっかけ」として活用する視点が人事には求められます。従業員が安心して声を上げられる、健全な職場組織の実現を目指しましょう。

ハラスメント予防・

コンプライアンス対策なら

CHeck

執筆者

Humap編集局

株式会社アスマーク マーケティング・CSチーム運営

単なる用語の解説に留まらず「改善につなげる具体的な手法」や「取り組みのコツ」など明日から自社で活用できる、実践的なコンテンツを企画・制作しています。

【活動の実績】

ハラスメント・エンゲージメント・働き方改革に関する知見発信において、自社登壇セミナー開催数は累計320回、申込者数は23,000人を突破。関連資料の利用者は17,000人以上。(※2026年現在)

【受賞歴・社会活動】

・SUCCESS STORY AWARD 2025 アワード受賞(座席管理ツール「せきなび」)

受賞詳細:https://digi-mado.jp/success-story-award-2025/sekinavi/

【学術・教育支援】

大学等の教育機関へ1万人規模の実証データを提供し、PBL(課題解決型学習)教育の支援も行っています。

プレスリリース:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000593.000018991.html

監修:竹中 重雄(Shigeo Takenaka)

株式会社アスマーク マーケティング管轄 マネージャー

リサーチ業界およびマーケティング領域で10年以上のキャリアを持つスペシャリスト。従業員満足度調査「ASQ」のサービス立ち上げに参画し、業界比較分析も起案。人材コンサル会社と協力し「やりっぱなしで終わらせず、改善できるES調査」の開発を主導。

本記事の監修にあたって: 自身の豊富な実務経験に基づき、公開情報の正確性と、読者の皆様のビジネスに即した実用性を厳格に審査しています。