スメハラとは?職場で起こるスメルハラスメントの具体例と企業の防止策

INDEX

はじめに:職場で増加するスメハラ問題とは

この記事を読んでいる方の中には、「職場の匂いトラブル」への対応に頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。

近年、香水やタバコ、体臭などの“匂い”が原因で、人間関係や業務効率に悪影響を及ぼすケースが増えています。これが、いわゆる「スメハラ(スメルハラスメント)」です。

法令上の明確な定義はまだ存在しませんが、放置するとハラスメント問題や労務リスクへ発展する可能性があります。この記事では、スメハラの定義や具体例、職場に与える影響、そして企業が取れる対応策について整理します。

スメハラとは?定義と基本的な考え方

まずは、スメハラの定義と、他のハラスメントとの違いを確認しておきましょう。

スメハラがハラスメントに該当する理由

スメハラとは、体臭・口臭・香水・タバコなどの匂いが原因で、周囲に不快感やストレスを与える行為を指します。匂いは目に見えないため、主観的に捉えられがちですが、次のような理由からハラスメントと位置づけられます。

- 匂いによる、頭痛・吐き気などの健康被害

- 集中力の低下による業務効率の悪化

- 人間関係の悪化や孤立感の助長

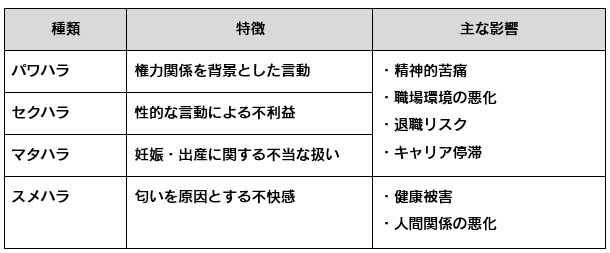

他のハラスメントとの違い

ハラスメントにはさまざまな種類があります。スメハラは次のように整理できます。

パワハラやセクハラといった他のハラスメントと比べて、スメハラはより「加害者に悪意がない」「香りの強さに気付いていない」場合が多い点が特徴です。そのため、より繊細で慎重な対応が求められます。

特に体臭や口臭、生活臭のように本人が気づきにくいもの、香水のように自分で調整することが難しいものに関しては、一方的に加害者扱いをして非難すると、逆にその行為がハラスメントになりかねません。

スメハラの原因に?職場の多種多様な匂い

職場で発生しやすいスメハラには、いくつかの典型的なパターンがあります。

不快な匂いを抑えるだけでなく、気分のリフレッシュやリラックス効果を狙って“香り”を取り入れる商品も多いため、多様な要因が存在します。

①体臭・口臭

- 体質、加齢、疾患などに伴う体臭

- 歯周病や生活習慣による口臭

- 清潔習慣の不足による体臭

②香料による人工的な匂い

- 香水、コロン

- 整髪料、スタイリング剤

- 柔軟剤

- 制汗剤

- ハンドクリームなどの保湿アイテム

- 消臭剤、芳香剤

- アロマディフューザー など

③タバコ・アルコール・食事によるもの

- タバコ臭(喫煙後の口臭)

- 衣服や髪に付着して残るタバコ臭

- ニンニクや香辛料など食事由来の匂い

- 二日酔い時のアルコール臭

香りの感じ方には個人差があるものの、職場には実に多様な “匂い”が混在しています。

スメハラが職場に与える影響

スメハラは単なる「匂いの問題」にとどまらず、組織全体に深刻な影響を及ぼす可能性があります。

従業員の集中力低下・生産性低下

匂いによる心理的ストレスは、集中力を奪い、業務効率を下げる要因となります。特にオフィスのような密閉空間では影響が顕著に表れます。

従業員の健康上のリスク

不快な臭いの中で無理して長時間耐えることが強いられると、吐き気や気持ち悪さを感じ、精神的にも大きなストレスになります。

そのような状況の職場では、出社することに抵抗感を覚えてしまったり、体調を崩し休みがちになる可能性も出てきます。

職場の人間関係悪化や離職リスク

「注意しづらい」「陰口が広がる」といった状況は、職場の人間関係を悪化させ、モチベーション低下や離職につながる恐れがあります。

企業のハラスメント対策・法的リスクとの関わり

労働施策総合推進法(いわゆる「パワハラ防止法」)では、事業主に対してハラスメント防止措置が義務づけられています(厚生労働省)。

スメハラは、パワハラ・セクハラなどと比べると、法令で明確に定められているものではありません。そのため、“ハラスメント”と認められるかどうかの判断には曖昧さが残ります。

しかし、匂いによって従業員が体調を崩したり、職場環境の悪化が生じたりするなど具体的な被害があれば、広義のハラスメントとして扱われる可能性は否定できません。企業としては、これを放置すれば安全配慮義務違反(労働契約法5条)や使用者責任(民法715条1項)を理由に、被害者から損害賠償請求を受けるおそれもあります。コンプライアンスの観点から、こうしたリスクを軽視せずに対策を講じることが必要だといえるでしょう。

企業が取るべきスメハラ防止策

実務的な防止策を講じることで、スメハラのリスクを大幅に減らすことができます。

主なポイントと取り組み例を以下に紹介します。

①匂いトラブルに関する社内ルールの整備

- 就業規則や服務規律に「過度な香料の使用禁止」などを明記

- 健康診断や生活習慣改善と結びつけたガイドライン作成

②従業員への啓発・研修の実施

- 新入社員研修や定期研修でスメハラのリスクを説明

- ポスターや社内報で「匂いのマナー」を周知

③相談窓口・第三者機関の活用

- ハラスメント相談窓口を設置

- 匿名相談や外部窓口を用意し、声を上げやすい環境を整備

これらを組み合わせることで、自社のリスク管理を体系的に進めることが可能となります。

スメハラのリスクを測る「チェックリスト」

スメハラのリスクを把握するには、簡易的なチェックリストを活用することが有効です。

職場で匂いの問題が発生していないか、どのような種類のリスクが潜んでいるのかを定期的に確認し、必要に応じて改善策を検討しましょう。

チェック項目例

体調・パフォーマンスへの影響

- 匂いによる体調不良を訴えている従業員がいる

- 会議室などの密閉空間で、匂いによる不快感が生じている

- 特定の匂いが原因で業務集中が妨げられ、離席を余儀なくされる

においの発生源の把握

- 休憩室や更衣室で、香りの強い消臭剤・芳香剤を常用している

- 個人の香水・整髪料・柔軟剤の使用が過度になっている

- 制服や共用エプロンに柔軟剤の強い香りが残っている

- 喫煙所の匂いがオフィスに入ってきている(空調・換気の問題)

組織のルール・運用

- 匂いに関する相談窓口や仕組みが存在しない

- 香料や匂いに関するガイドラインを策定していない

- ガイドラインが周知されていない

- 制服や作業着の洗濯・保管方法が適切に管理されていない

- 休憩室や会議室など、匂いがこもりやすい場所で換気をしていない

コミュニケーション・配慮体制

- 匂いの問題を指摘・相談できる雰囲気がない(言い出せない)

- 匂いの問題を指摘した従業員が不利益を被る

- 香りの強いもの(アロマ・香水・化粧品など)が社内で流行している

- 香りに敏感な従業員への配慮が欠けている(座席配置やテレワークの選択)

これらは一例です。自社の業務体系や職場環境に合わせてチェック項目を整理することが望ましいでしょう。

また、サービス業や医療機関など、社外の人が多く出入りする職場では、匂いの影響を受けるのは従業員だけではありません。利用者や訪問者に向けて注意喚起を行っているケースもあります。

人事が注意すべき「指導」と「配慮」のバランス

スメハラへの対応は、匂いの原因となっている加害者と、匂いに不快感があり困っている相談者の双方に対する配慮が欠かせません。 それぞれの観点を押さえておきましょう。

個人への配慮を前提とした指導の進め方

- 他の従業員がいる場で指摘しない

- 本人を責めるのではなく、健康面や組織全体の観点から説明する

- 面談時はプライバシーを守り、具体的かつ建設的に伝える

- 悪意のないケースが大半であるため、「侮辱された」「悪者扱いされた」と感じさせないようにする

相談者と加害者双方を守る対応プロセス

- 匿名性を確保し、社内での偏見や差別につながらないよう配慮する

- 被害者と加害者双方の人権を尊重したうえで調整を行う

一方で、現実には「香りを楽しむことで気分がリフレッシュできる」という従業員も存在します。また喫煙者も、ルールを守って喫煙所でたばこを吸っている以上、それ以上の対策を一方的に求められることに抵抗を感じる場合があります。

つまり、「好きな香りを楽しむ権利」や「喫煙の権利」と、「不快な匂いに悩まされない権利」「健康を守られる権利」がしばしば対立してしまうのです。

人事担当者にとって重要なのは、どちらか一方を排除することではなく、双方の権利を尊重しつつ折り合いをつけることです。

具体的には、香料や喫煙に関して“推奨される配慮”をガイドラインとして示す、匂いがこもりやすい場所で定期的な換気や清掃を徹底する、相談窓口を設けて声を拾いやすくするなど、実行可能な取り組みを積み重ねることが重要です。

完璧を目指す必要はなく、できる範囲で双方の立場に配慮する姿勢が信頼につながります。

知っておきたい「化学物質過敏症」と「香害」

スメハラの背景を考えるうえで無視できないのが、近年社会的関心が高まっている「化学物質過敏症」や「香害」の問題です。

「香害」とは、洗剤や柔軟剤、化粧品、香水などに含まれる合成香料(化学物質)のにおいが原因で、不快感や健康被害が引き起こされることを指します。この香害が原因で、頭痛、吐き気、めまい、アレルギー症状などを引き起こす「化学物質過敏症」を発症する人もいます。 症状の程度は人によって異なりますが、重症化すると、日常生活や就労に深刻な支障を及ぼします。

こうした背景から、公的機関や医療機関、民間企業でも啓発や対応が進められています。以下はその一例です。

東京都福祉保健局:

「柔軟仕上げ剤や芳香剤等の使用について」で、香りの強い製品が頭痛や不快感の原因になることを指摘し、使用量・使用方法で周囲に配慮するよう呼びかけています。

出典:東京都福祉保健局|柔軟仕上げ剤や芳香剤等の使用について

宝塚市(兵庫県):

香害と化学物質過敏症に関する啓発ページを設け、柔軟剤や香水などの香料が健康に影響を与える可能性を市民に周知しています。また、市民アンケートを実施し、体調不良や不快感を訴える声を公開するなど、実態把握にも取り組んでいます。

大阪大学医学部附属病院:

院内ルールとして「香水や柔軟剤など香料製品の使用自粛」を来院者に依頼し、患者の健康被害防止に努めています。

香りに対する感じ方には個人差があり、定めたガイドラインがあったとしても、必ずしも快適とは限りません。時に深刻な健康被害を引き起こすこともあります。

企業がスメハラ対策を考える際には、この社会的背景を理解したうえで、匂いに敏感な従業員にも配慮できる職場づくりを目指すことが求められます。

まとめ:職場環境改善とハラスメント対策

最後に、スメハラ防止の意義と企業価値向上との関わりを確認しておきましょう。

ハラスメント対策と企業価値向上の接続点

スメハラを含むハラスメント対策は、従業員の安心感や職場への信頼感を高めます。これは健康経営や人的資本情報開示とも直結しており、企業の持続的成長を支える取り組みといえます。

従業員が安心して働ける環境を整えることは、採用力や定着率の向上にもつながります。

ハラスメントリスクの早期把握を

匂いに限らず、あらゆるハラスメントリスクを早期に把握することが、人事部門には求められます。そのためには「リスクの可視化」が重要です。

アスマークの「CHeck(チェック)」は、匿名性の高いアンケートで従業員の意識を把握し、職場の課題を早期に発見・改善する強力なサポートツールです。多様なハラスメント対策を実効的に進めるうえで、人事担当者にとって心強い味方となるでしょう。

ハラスメント予防・

コンプライアンス対策なら

CHeck

執筆者

Humap編集局

株式会社アスマーク マーケティング・CSチーム運営

単なる用語の解説に留まらず「改善につなげる具体的な手法」や「取り組みのコツ」など明日から自社で活用できる、実践的なコンテンツを企画・制作しています。

【活動の実績】

ハラスメント・エンゲージメント・働き方改革に関する知見発信において、自社登壇セミナー開催数は累計320回、申込者数は23,000人を突破。関連資料の利用者は17,000人以上。(※2026年現在)

【受賞歴・社会活動】

・SUCCESS STORY AWARD 2025 アワード受賞(座席管理ツール「せきなび」)

受賞詳細:https://digi-mado.jp/success-story-award-2025/sekinavi/

【学術・教育支援】

大学等の教育機関へ1万人規模の実証データを提供し、PBL(課題解決型学習)教育の支援も行っています。

プレスリリース:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000593.000018991.html

監修:竹中 重雄(Shigeo Takenaka)

株式会社アスマーク マーケティング管轄 マネージャー

リサーチ業界およびマーケティング領域で10年以上のキャリアを持つスペシャリスト。従業員満足度調査「ASQ」のサービス立ち上げに参画し、業界比較分析も起案。人材コンサル会社と協力し「やりっぱなしで終わらせず、改善できるES調査」の開発を主導。

本記事の監修にあたって: 自身の豊富な実務経験に基づき、公開情報の正確性と、読者の皆様のビジネスに即した実用性を厳格に審査しています。