【セミナーレポート】ハラスメント被害者の4割が「声を上げない」理由~1万人調査データから学ぶ企業の取るべき対策とは~

INDEX

はじめに:ハラスメント対策「しているつもり」になっていませんか?

近年、ハラスメント防止に取り組む企業は増えてきています。しかし一方で、「見聞きした」「被害を受けた」と答える従業員の割合は大きく変わっていません。むしろ、ハラスメントに関する理解度は年々低下傾向にあり、表面的な対策にとどまっている企業も少なくないのが実情です。

本記事は、1万人を対象とした調査データを基に行われたセミナーの内容をまとめたものです。ハラスメントの被害者のリアルな心理や企業が直面している課題を整理し、そのうえで企業が実践できる効果的な対策についても解説します。

人事担当者や経営層の皆さまにとって、自社の取り組みを見直すきっかけとなる内容です。ハラスメント対策が「形だけ」で終わらず、従業員が安心して声を上げられる職場づくりに役立てていただければ幸いです。

本セミナーの概要

- テーマ:ハラスメント被害者の4割が声を上げない理由 ~1万人調査データから学ぶ企業が今すべき対策~

- 開催: 2025年7月23日(オンライン開催)

- 登壇者:株式会社アスマーク Humap事業グループ 榛澤桃香

< アジェンダ >

- ハラスメントの現状と企業に与える影響

- なぜ被害者は「何もしない」のか?1万人調査から見える実態

- ハラスメントの被害を拾い上げるのが難しい理由

- 企業が今すぐ取り組める実践的な対策

セミナーでは、さまざまな企業様の現場課題に向き合う立場から、最新の調査結果をもとに解説させていただきました。

本レポートでも、上記のアジェンダに沿ってセミナー内容を追いかけていきます。ぜひ最後までご一読ください。

今回のセミナーレポートでも掲載しているデータの一部でもある、「ホワイトペーパー:『ハラスメント被害者の対応実態』調査」は、下記よりダウンロードいただけます。

ハラスメントの現状と企業への影響:見聞き・被害は横ばい、理解度は低下傾向

データで見るハラスメントの実態

まず確認したいのは、ハラスメントの現状です。

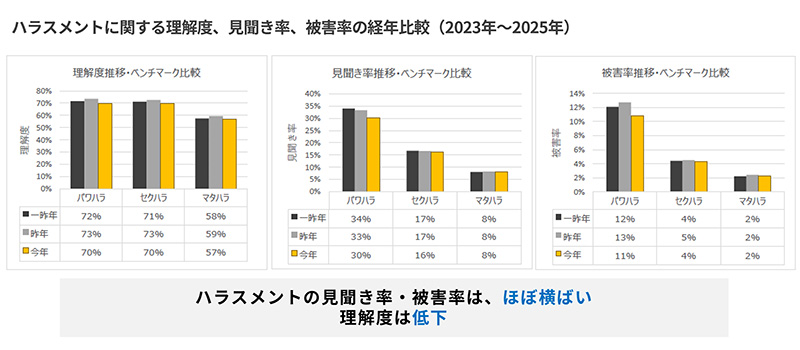

理解度・見聞き率・被害率の推移

調査データによると、ハラスメントに関する「理解度」「見聞き率」「被害率」を3年間で比較したところ、ニュースや社内研修などを通じて「聞いたことはある」という人は増えているものの、内容を正しく理解している割合は年々低下していることが分かりました。

一方で、ハラスメントの被害や見聞きの件数は横ばいのまま。多くの企業が対策を進めているにもかかわらず、発生状況に大きな改善は見られない状況となっています。

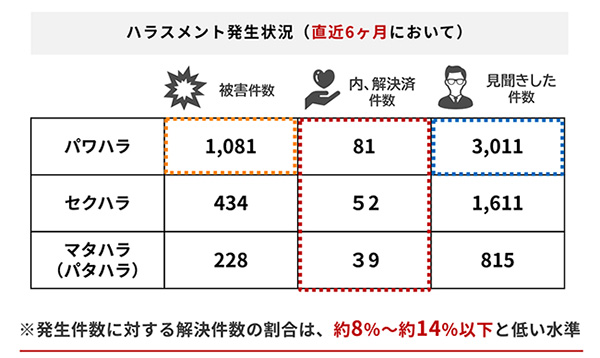

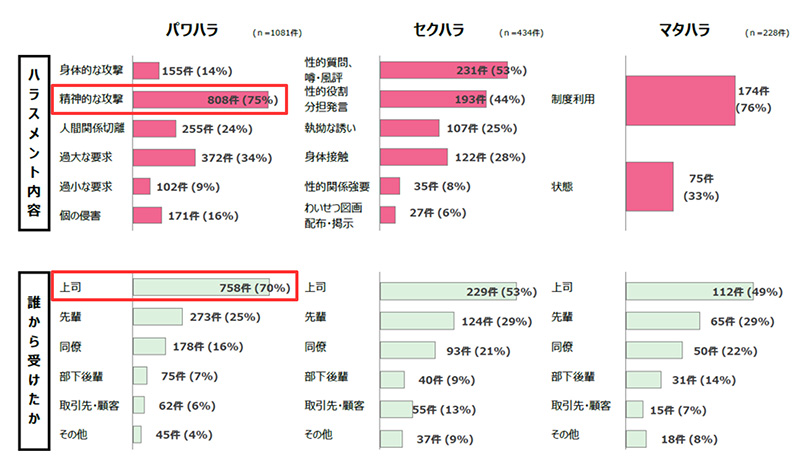

ハラスメントの発生状況と解決数

直近6か月間のデータでは、パワハラ・セクハラ・マタハラの発生件数がいずれも多数報告されていますが、解決率はわずか1割前後にとどまっています。特にパワハラは「解決していない」「悪化した」と答えた割合が高く、深刻さが際立っています。

ハラスメントの内容と受けた相手

被害の内容を見ると、最も多いのは「精神的な攻撃」。また、加害者の立場では「上司からの被害」が最多となっており、相談のしにくさにも影響していることがわかります。

これらの結果から、ハラスメント対策は従業員の心身の健康や離職リスクの低減、さらには企業イメージの維持に直結する重要課題であることが明らかになりました。被害を放置すれば休職や離職につながり、企業にとっても大きな損失を招く可能性が高まります。

企業がハラスメント対策に取り組むべき理由

ハラスメント対策が不十分なままだと、従業員が安心して働ける環境を守れなくなり、心身の健康を損なうリスクがあります。被害が放置されれば、強いストレスや体調不良につながり、最終的には休職や退職といった形で離職リスクが高まる恐れがあります。

また、被害が解決されない状況が続けば、職場全体に「会社は取り合ってくれない」という不信感が広がりかねません。こうした不信感は従業員のモチベーション低下を招き、組織全体の生産性に悪影響を及ぼします。

さらに、ハラスメントを放置したままでは企業イメージの毀損にも直結します。内部の従業員だけでなく、取引先や求職者からも「働きづらい会社」と見られてしまえば、採用や定着にも悪影響が及び、長期的には経営リスクとなり得ます。

今回のセミナーでは、こうしたリスクを踏まえつつ、「従業員や被害者のリアルな目線から、どのような対策が望まれているか」も考察しました。

【データで学ぶ】被害を受けた際の対応と企業が抱える課題

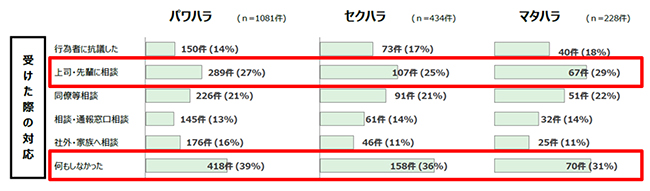

ハラスメントを受けた被害者の対応

被害を受けた際の対応としては、「何もしなかった」という人が最も多く、全体の約4割を占めています。

次に多かったのは、「上司に相談した」という回答です。ただし前述の通り、加害者が上司であるケースが最も多いため、この場合は相談先が加害者と重なってしまうという矛盾が生じます。

また、「相談窓口」を利用した人は1割程度にとどまりました。つまり、公式な窓口への通報はごく一部に限られ、ハラスメント被害者の大半は声を上げていないか、非公式な相談にとどまっている状況がうかがえます。

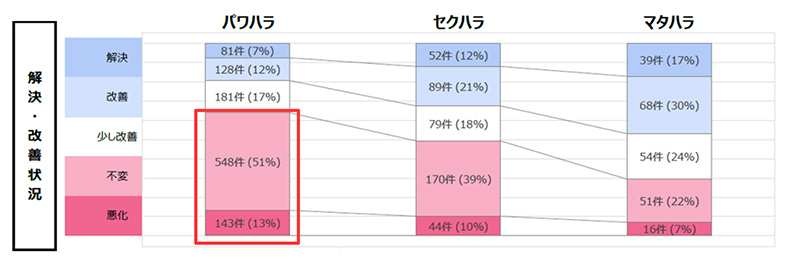

ハラスメントの解決・改善状況

解決・改善の状況をみると、解決できたものはパワハラで1割未満、セクハラとマタハラも1割台にとどまります。特に、パワハラでは「解決していない」「変わらない」「悪化した」と答えた割合が高く、状況が改善しにくいことが明らかになりました。

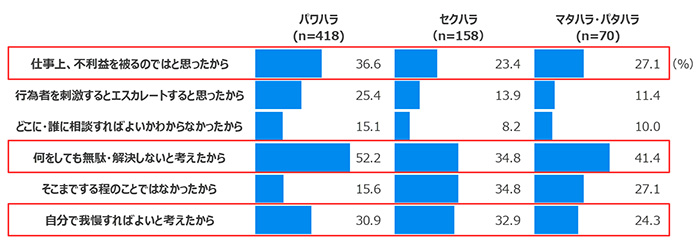

被害者が「何もしなかった」理由

ハラスメント被害者が「何もしなかった」理由

ここで、今回のテーマでもある「何もしなかった人」について、その理由を深掘りしていきましょう。

まず、最も多かったのは「何をしても無駄・解決しないと考えたから」でした。被害への諦めや無力感が強く、行動に踏み出せない状況がうかがえます。

次に多かったのは「仕事上、不利益を被ると思ったから」。特に、加害者が上司である場合、相談した結果、評価や人間関係に悪影響が出るのではないかと懸念されるケースが目立ちます。

また、「自分が我慢すればよい」と考える人も一定数存在しました。声を上げづらい職場風土や、「我慢を美徳」とする文化的背景が影響していると考えられます。

被害者が諦める背景にある企業の課題

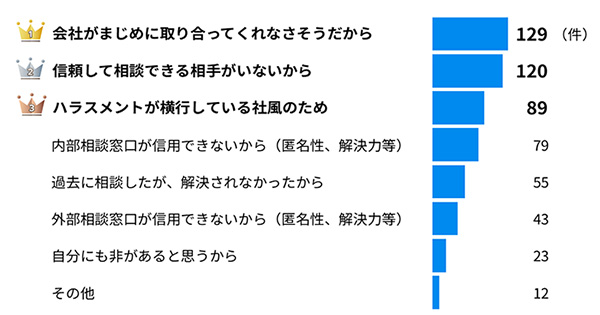

「何をしても無駄・解決しない」と考えた理由

被害者が「何をしても無駄」と感じる背景には、企業に対する不信感や、職場環境そのものの問題が隠れています。

最も多かった回答は、「会社が真面目に取り合ってくれなさそうだから」

相談をしても、「それはハラスメントと言えないのでは?」と軽く扱われてしまうのではないか、あるいは、会社が形だけの対応で済ませるのではないか、そうした不安から最初から声を上げないという選択をしてしまう人が多く存在します。言い換えれば、会社が真剣に向き合ってくれると信頼できる環境なら、相談できる余地があるということでもあります。

続く回答は、「信頼して相談できる相手がいない」

これは、職場における心理的安全性が低いことをあらわしています。ハラスメントがない場面であっても、ちょっとした仕事の相談すらできないような雰囲気が続けば、強いストレスや離職につながるリスクが高まります。

“ハラスメント相談の諦め”は要注意!?深刻な問題となっている可能性も

さらに深刻なのが、「ハラスメントが横行している社風のため」という回答です。ハラスメントが問題視されているにもかかわらず「仕方がない」「昔からこうだから」と流されてしまう。この場合、対策以前に社風そのものを見直す必要があり、非常に深刻な問題です。

そのほかにも、内部相談窓口や外部相談窓口を信用できないという声もありました。「内容が全部つつぬけになるのではないか」「匿名性が担保されないのではないか」と不安視され、結果として相談に踏み切れない人が多いのです。相談窓口の在り方や、その運営方法も信頼性向上の余地が大きいといえます。

解決につながったケース

一方で、解決や改善につながったケースも一定数あります。

最も多いのは「上司に相談した」というケースです。また、人事部やコンプライアンス部門などの専門部署に相談し、加害者に注意や指導が行われた結果、状況が改善した例もあります。こうした対応は、会社が組織として動いた事を従業員が実感できるため、信頼感にもつながります。

「直接伝える」ことで解決に至るケースも多い!?

また、意外に多いのが「被害者本人が加害者に直接伝えた」というケースです。直接対決する形ではなく、「やめてくださいよ」と冗談めかすなどソフトな言い方で伝えたことで、加害者側がはっと気づき、行為をやめたという事例もありました。

ただし、ここでも大きな課題があります。加害者として最も多いのは「上司」であるため、相談相手と加害者が同じ人物になってしまうという矛盾が存在します。そのため、上司に相談できず「泣き寝入り」につながるケースは後を絶ちません。「やめてほしい」ということを、直接伝えられる環境や関係性であるかはこのデータからは読み取ることは出来ません。対策にはしっかりと自社の状況を見極めることが重要です。

ハラスメントの被害を拾い上げるのが難しい理由:構造的・心理的課題と対応者側の課題

被害者の声が上がりにくい背景

被害者の声を拾い上げることが難しい理由は、大きく分けて二つ考えられます。

一つ目は、被害者の声が上がりにくい構造や心理的背景です。

- 職場の文化や空気感

- 相談窓口の信頼性不足、周知不足

- ハラスメントの定義や認識のズレ

- 複雑化するハラスメントの形態

まず、文化や空気感の問題として、「声を上げると場の空気を乱す」といった抑制的な雰囲気が存在すると、被害者は発言をためらってしまいます。

さらに「窓口の信頼性・周知不足」も大きな要因です。内部・外部いずれの相談窓口に対しても「本当に守秘義務が守られるのか」と疑念を持つ人が多く、また窓口自体の存在が従業員に十分伝わっていないケースもあります。

また、ハラスメントの「定義や認識のズレ」も問題です。年齢層や世代によって「これは指導か、それともハラスメントか」という基準が異なり、「自分が感じていることを果たしてハラスメントと呼んでよいのか」と迷い、行動を止めてしまう人が少なくありません。

加えて、最近では「〇〇ハラ」と呼称される新しい概念が次々に登場しています。特に、ソーシャルハラスメントのようにオンライン上で発生するケースは、周囲から見えにくく、被害が深刻化してからようやく発覚することも多いと指摘されています。

二つ目は、対応者側の課題です。

- 相談窓口担当者の負荷増大と専門性不足

- 情報の断片化と集計の難しさ

相談を受ける窓口担当者は、多様で複雑なケースに対応しなければならず、負担が大きくなりがちです。ハラスメントはケースごとに背景や文脈が異なるため、過去の事例をそのまま当てはめることができない場合も多く、専門性の不足が大きな課題となります。

さらに、窓口担当者と現場の従業員が日常的に接点を持っていない場合、現場の空気感や人間関係の細部を把握できず、十分な対応につながらないこともあります。 また、相談内容が断片的にしか入ってこないため、全体像をつかむことが難しく、正確な判断や迅速な対応が遅れてしまうケースもあります。

企業が取るべき実践的な対策:データに基づいた効果的なアプローチ

社員が求める「本当に必要なハラスメント対策」

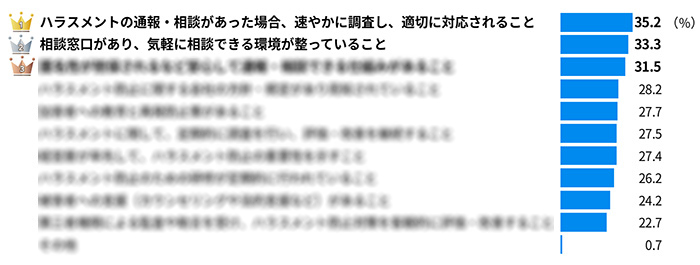

調査データからは、社員が望んでいる対策の優先順位が明らかになっています。

従業員が求める「本当に必要なハラスメント対策」

従業員が求める対策として最も多かったのは 「通報や相談があった場合に速やかに調査・対応してくれること」、次いで 「相談窓口が設置されていること」 でした。いずれも、スピード感と相談窓口の存在が重視されていることが分かります。

そのほかにも、匿名性の担保や教育施策、経営層の関与など、さまざまな要素が挙げられていますが、詳細についてはホワイトペーパーにまとめています。以下よりダウンロードいただけますので、ぜひご覧ください。

今すぐできる4つの実践的対策

今すぐできる4つの実践的対策

- 被害者が声を上げやすい仕組みの見直し:

多様な報告チャネル、匿名性、周知徹底 - 専門家活用による信頼性向上:

相談窓口・管理者向け研修、外部専門機関との連携 - データ活用による傾向把握と課題発見:

ハラスメント実態調査の実施(CHeckなど) - 文化改革とトップメッセージ発信:

経営層からの発信、心理的安全性の確保

1. 被害者が声を上げやすい仕組みの見直し

まず、声を上げにくい状況をどう改善するかが重要です。 報告チャネルを複数用意すること、匿名相談を評価して強化すること、そして周知をしっかり行うこと。この3点を見直すだけでも「声を上げやすさ」は大きく変わります。

2. 専門家活用による信頼性向上

次に、相談を受ける側や管理職に向けた研修を実施することが挙げられます。 専門家の知見を取り入れることで、会社が本気で取り組んでいることが伝わり、従業員からの信頼性も高まります。

3. データ活用による傾向把握と課題発見

アンケート調査を通じて状況を可視化し、傾向や課題を明らかにすることも欠かせません。 「声が出ていないから問題がない」のではなく、「声が埋もれているのではないか」「現在の対策が表面的なものになっていないか」と考えながら、実態を把握することが第一歩となります。

4. 文化改革とトップメッセージ発信

最後に、経営層からのトップメッセージを継続的に発信することです。 制度を整備するだけでなく、会社としてどう取り組んでいくかを明確に示すことが、心理的安全性の高い職場づくりにつながります。

被害を埋もれさせないために:Humapのハラスメント対策ソリューション

ここで、当社が提供する具体的なソリューションをご紹介します。Humapでは、調査・研修・外部窓口といった多面的な支援を通じて、企業のハラスメント対策をトータルでサポートしています。

1. 従業員アンケート

- ハラスメント・コンプライアンスの現状把握アンケート

声に出せない被害を拾い上げることが可能です。匿名だからこそ声を上げやすい仕組みを作ります。被害の実態だけでなく、相談窓口の活用状況といった「自社の対策」の効果を確認することも可能です。

- 実態把握に基づいて、次のステップとなる対策を検討できる

- 無料トライアルもご用意

2. 研修

- 管理職向けアセスメント研修:自身のリスク傾向を可視化し、自分ごと化を促進

- 課題別研修:企業が抱える課題感に合わせて提案。弁護士・社労士など多彩な施策を持つ講師が登壇

- 実際によく相談を受ける立場である管理職も対象としており、現場での対応力を高められる

3. 外部相談窓口

- 社内の相談窓口では解決が難しい場合に備え、外部の第三者機関を利用できる仕組みを用意

- 匿名性が担保されることで、従業員が安心して相談できる環境を整えられる

4. 情報提供

- セミナーやコラム、ダウンロード資料を通じて最新の調査データを提供

・人事総務向けセミナー

・HRコラム 一覧 ・ダウンロード資料 一覧

お持ちの課題に合わせてサービスを組み合わせることで、調査から研修、相談窓口、情報提供まで一貫してサポートが可能です。

次の章では、本セミナーの内容を改めて振り返り、企業に求められる姿勢を整理します。

まとめ:相談がないから安心は危険!貴社のハラスメント対策は機能していますか?

今回の調査では、被害者の4割が「何もしなかった」と回答しており、その背景には「会社が真剣に取り合ってくれないのでは」という不信感や、相談相手がいない・社風そのものが声を上げにくい、といった深刻な課題があることが分かりました。

こうした状況を踏まえ、企業に求められているのは対応の質とスピードです。相談が寄せられたときにどのように対応するか、事前に流れを整備しておくことが欠かせません。

また、制度を整えるだけでなく、従業員が安心して声を上げられる職場環境づくり、そして正しい理解を促す教育も重要です。「相談がない=問題がない」とは限らず、むしろ声が上がらない状況そのものがリスクとなり得ます。

本レポートが、自社のハラスメント対策が十分に機能しているかどうかを、改めて見直していただくきっかけとなれば幸いです。

Humapでは、従業員アンケート、研修、外部相談窓口、ホワイトペーパーなど、企業ごとの課題に合わせた幅広いソリューションを提供しています。無料トライアルや資料ダウンロードも可能ですので、お気軽にご活用ください。

Humapのサービスに関するお問い合わせはこちらまで

ハラスメント予防・

コンプライアンス対策なら

CHeck

執筆者

Humap編集局

株式会社アスマーク 営業部 Humap事業G