早期離職を防ぐ!リアリスティック・ジョブ・プレビュー(RJP)の効果と導入方法を解説

INDEX

この記事をご覧の方の中には、「せっかく採用した社員がすぐに辞めてしまう」といった悩みを抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

本記事では、早期離職の防止に効果的とされる「リアリスティック・ジョブ・プレビュー(RJP)」の特徴と、その導入方法について解説します。

早期離職の現状と課題

近年、多くの企業が採用活動の強化に力を入れている一方で、入社から間もない短期間での退職、いわゆる「早期離職」に直面するケースが後を絶ちません。特に新卒採用では、3年以内の離職率が30%前後と高止まりしており、中途採用でも同様の傾向が見られます。

こうした状況を改善するためには、まず自社における離職の実態とその原因を正しく把握することが欠かせません。主観的な印象や、曖昧な感覚や憶測に頼るのではなく、データと客観的な視点に基づいて課題を洗い出すことが、的確な定着施策を講じる第一歩となります。

早期離職の主な原因とは

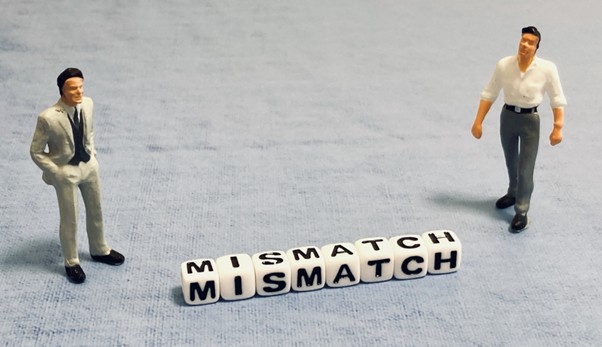

早期離職の背景にはさまざまな要因があるものの、特に多く見られるのが「入社前後のギャップ」です。

求職者が思い描いていた仕事内容や職場環境と、実際の業務内容や職場の雰囲気との間に大きな乖離があると、不満や不安、失望感が生じ、早期の退職につながりやすくなります。

起こり得るミスマッチをあらかじめ把握し、適切な対策を講じることが、離職率改善の鍵となります。次の章では、こうした課題解決に役立つ「リアリスティック・ジョブ・プレビュー(RJP)」の概要について解説します。

リアリスティック・ジョブ・プレビュー(RJP)とは

リアリスティック・ジョブ・プレビュー(RJP)とは、求職者に対して職務や職場の「良い面」だけでなく、「課題や困難な面」も包み隠さず伝える情報提供のアプローチを指します。

採用活動では、どうしても企業として魅力的な情報ばかりを伝えがちですが、それだけでは入社後に現実とのギャップを感じさせ、失望による早期離職を招く恐れがあります。RJPは、こうしたギャップの発生を未然に防ぎ、採用のミスマッチを減らすための有効な手法です。

RJPがもたらす4つの効果

RJPの導入により、求職者の心理や行動に次のような変化がもたらされます。これらは、採用後のギャップを縮小し、定着率の向上につながる重要な効果です。

・ワクチン効果

入社前に業務の難しさや課題をあらかじめ伝えることで、求職者は一定の覚悟をもって入社することができます。実際に困難に直面したときも「聞いていた通りだ」と冷静に受け止めやすくなります。これにより、ギャップによる心理的ダメージが軽減されます。

・セルフスクリーニング効果

業務の厳しさや求められる資質を事前に知ることで、求職者自身が適性や相性を考えて「自分には合わない」と判断し、選考を辞退するケースが生まれます。

・コミットメント効果

採用における、コミットメント効果は、ネガティブな情報も含めて誠実に伝えることで、「この会社は信頼できる」という印象を与えやすくするものを指します。その結果、入社後の組織への忠誠心や、仕事への責任感が高まりやすくなるという効果があります。

・役割明確化効果

入社前に「どのような役割が期待されているか」「どのような責任を担うか」が明確になれば、入社後の迷いや不安が減少します。納得感のあるスタートを切ることで、早期に主体的な行動を起こすことが期待されます。 こうした効果を通じて、採用後の定着率向上や組織の安定性の確保が期待できるのです。

RJP導入のメリットと注意点

リアリスティック・ジョブ・プレビュー(RJP)を採用プロセスに組み込むことで、求職者にとっての納得感が高まるだけでなく、企業にとってもさまざまな実務的なメリットがあります。ここでは、導入によって得られる効果と、実施にあたっての注意点について解説します。

RJPのメリット

RJPの活用により、企業の採用活動には以下のような利点がもたらされます。

・採用ミスマッチの防止

求人情報だけでは伝えきれない「実際の働き方」や「求められる姿勢」をあらかじめ伝えることで、業務内容や職場風土とのギャップによる入社後の違和感を減少させます。適切なマッチングが図られることで、採用精度の向上につながります。

・早期離職率の低下

リアルな情報を通じて期待値の調整がなされるため、「聞いていた話と違う」と感じて離職するケースを減らすことができます。入社初期の定着支援としてもRJPは有効です。

・企業ブランドの信頼性向上

ポジティブな面だけを強調するのではなく、課題や改善途上の点も誠実に伝える姿勢は、企業としての透明性や信頼性の高さとして受け止められます。これにより、求職者との信頼関係が強化されるだけでなく、市場全体における企業イメージの向上にも寄与します。

このように、RJPは単なる採用手法にとどまらず、企業の採用力と信頼構築を支える重要な要素といえるでしょう。

RJPにおける注意点

一方で、RJPを効果的に機能させるためには、いくつかの配慮が必要です。とくに以下の点に注意することで、意図した効果を最大限に引き出すことができます。

・ネガティブな情報の伝え方に配慮する

業務上の課題や困難な点を伝える際には、それに対する社内の取り組みや、それらを乗り越えた先にあるやりがいも併せて説明することが大切です。一方的なマイナス面の提示では、かえって不安を助長させ、志望度を過度に下げてしまう可能性があります。

・情報の開示範囲とタイミングを調整する

すべての情報を最初の説明段階で伝えるのではなく、面接や職場見学など、応募者の理解が深まるプロセスに応じて段階的に開示することが効果的です。というのも、求職者が企業や仕事内容について十分な文脈を持たない段階で多くのネガティブ情報を伝えてしまうと、内容の意図を正しく受け取れず、不必要な不安や誤解を招く可能性があるからです。 情報提供のタイミングと内容を丁寧に設計することが、RJPを成功させる重要なポイントの一つです。

RJPの具体的な導入方法

リアリスティック・ジョブ・プレビュー(RJP)を効果的に行うためには、採用プロセスのなかに段階的に組み込んでいく工夫が必要です。以下に、導入の代表的な方法を3つご紹介します。

求人票での詳細情報の記載

求人票には、仕事内容や勤務条件だけでなく、「業務上の大変な点」や「求められる姿勢」なども具体的に記載しましょう。たとえば「繁忙期には残業が発生する」「主体性が求められる環境」など、ありのままの実情を示すことで、入社前後のギャップを減らせます。

面接時でのリアルな情報共有

面接では、企業や仕事の魅力に加えて、実際に直面する課題や難しさについても率直に伝えることが効果的です。「仕事のやりがい」や「職場の雰囲気」だけでなく、「想定される実際の忙しさ」や「成長のために乗り越えるべき壁」についても具体例を交えて共有しましょう。

現場社員との交流・職場見学の実施

求職者が現場社員と直接話し、職場の空気感を体感できる機会を設けることもRJPとして効果的です。現場の生の声に触れることで、求職者は「この職場で働く自分」を具体的にイメージしやすくなります。

このように、採用の各フェーズにRJPを組み込むことで、入社後のミスマッチ防止と早期離職の抑制が期待できます。

RJPの成功事例

RJPを実際に取り入れている企業では、離職率の改善や求職者の満足度向上といった成果が確認されています。ここでは、RJPを活用している代表的な企業の取り組みを3社ご紹介します。

エン・ジャパン株式会社

エン・ジャパンでは、「体感転職プログラム」として、入社前に実際の業務を体験できる制度を導入しています。たとえば営業職の候補者には、新規開拓におけるテレアポ業務を実際に体験してもらうといった方法を取っています。

このような実務体験を経たうえで入社した社員については、離職率が大幅に低下しており、プログラムを経験して入社した社員の退職率が0%という実績も報告されています。

出展:エン・ジャパン「『RJP(リアリスティックジョブプレビュー)理論』の活用事例」

株式会社ゆめみ

モバイルサービスを中心とした受託開発・制作・コンサルティングを展開するゆめみでは、RJPの一環として、求人応募者向けに自社の課題や改善状況をまとめた記事をnoteで公開しています。

「オンボーディング面」「オフィス環境面」「コミュニケーション面」「ビジョン・理念・風土面」といった複数の観点から課題を洗い出し、改善された項目には随時更新を加えるなど、情報の透明性を高める工夫がなされています。こうした取り組みにより、求職者との間での期待値ギャップを小さくすることが目的とされています。

出展:「ゆめみの問題点・課題(求人応募者向け)」

株式会社アンドパッド

建設業界向けにクラウドサービスを提供するアンドパッドでは、Wantedlyのブログ機能を活用し、現場社員のリアルな声や実情を積極的に発信しています。さらに、技術勉強会の開催やエンジニアによる「テックブログ」など、日常の業務に近い情報提供も継続的に行われています。

また、リファラル採用にも注力しており、採用ペルソナを明確にすることで、紹介を通じてマッチ度の高い候補者を獲得。面接では部長クラスの社員が現場の実態と期待される役割を率直に伝えており、結果として約90%の内定承諾率を実現しています。

出展:「RJPの効果とは?リアルな仕事情報を発信し、早期離職を最小化」

自社の課題を可視化する重要性

早期離職の改善を図るうえで最初に取り組むべきなのは、「現状把握」です。離職の原因や職場環境の問題点を特定しないまま施策を打っても、的外れに終わる可能性が高く、十分な効果は見込めません。たとえば、業務内容のミスマッチが主因であるにもかかわらず、福利厚生の見直しばかり行っても、根本的な離職防止にはつながらないのです。

可視化のポイント

- 離職者の退職理由を集計・分析する

- 在職社員に対し、職場満足度や不満点について調査する

- 部門別・職種別に離職傾向を把握する

こうしたデータをもとに、課題を明確化することが早期離職防止の第一歩となります。

この段階での活用をおすすめしたいのが、アスマークの従業員意識調査「ASQ」です。離職理由や職場課題を客観的に可視化することで、採るべき施策がより明確になります。そのうえでRJPを導入すれば、求職者との認識ギャップを解消し、離職の抑制につなげることが期待できます。

自社の課題を可視化するには「ASQ」

アスマークの「ASQ」は、組織の課題を客観的に把握するのに効果的です。離職リスクや従業員満足度、キャリア観などを多角的に分析し、実効性の高い施策設計に活かすことができます。

「ASQ」の主な特長は以下の3点です。

- 1万人の有職者によるベンチマークデータを活用でき、同業他社との比較が可能

- 調査歴20年以上のリサーチ会社が、課題に即した設問設計を提案

- 従業員アンケートの結果をもとに、早期離職の予兆や要因を可視化

「ASQ」を活用すれば、結果レポートを通じて部署別・属性別の傾向分析が可能です。また、RJPへの活用にとどまらず、入社後のフォロー施策にも幅広く応用できます。現状の課題を把握し、RJPと組み合わせて施策に落とし込むことで、より効果的な早期離職防止策を講じることが可能になります。

施策提言まで込みの

真に役立つES調査パッケージ

ASQ

執筆者

Humap編集局

株式会社アスマーク 営業部 Humap事業G